Librairie Camille Sourget

La Librairie Camille Sourget est spécialisée dans les livres de voyage, les éditions originales littéraires, les livres de science, les manuscrits et les beaux livres illustrés ayant marqué leur époque. Son domaine de recherche s’étend du XVe au début du XXe siècle.

93, Rue de Seine

75006 Paris

France

E-mail : contact@camillesourget.com

Phone number : 01 42 84 16 68Phone number : 06 13 04 40 72

Fax number : 01 42 84 15 54

Chèque Carte Bancaire

Nous assurons une garantie totale quant aux ouvrages que nous vendons : tous les livres proposés à la vente ont été préalablement collationnés, et leurs éventuels défauts sont toujours signalés.

Conditions de vente conformes au règlement du SLAM et aux usages de la LILA (ILAB).

Les généalogies de soixante et sept très nobles et très illustres maisons, partie de France, partie étrangères, issues de Meroüée, fils de Theodoric 2, Roy d’Austrasie, Bourgongne, &c. Intéressante étude généalogique menée au XVIe siècle sur les Lusignan

Précieux exemplaire relié aux armes et au chiffre de Henri-Jacques-Nompar de Caumont. Paris, Guillaume Le Noir, 1587. [A la suite :] Paris, Guillaume Le Noir, 1586. In-4 de : I/ (1) f.bl., (4) ff. pour le titre, l’épitre et la table, 128 ff. ; II/ (8) ff. pour le titre ; l’avant-propos et la table, 40 ff., (1) f.bl. Restauration à l’angle inférieur droit du premier feuillet. Relié en plein veau marbré de la fin du XVIIe siècle, armes dorées frappées au centre des plats, dos à nerfs orné d’un chiffre couronné répété dans les caissons, pièce de titre en maroquin rouge, coupes décorées, tranches mouchetées. 225 x 150 mm.

I/ Intéressante étude généalogique menée au XVIe siècle par l’historien grec Étienne de Chypre sur les origines de sa famille. Brunet, III, 1239. Etienne de Lusignan, qui ne cache pas son mépris pour les légendes relatives à l’origine de sa famille, propose d’en trouver la source bien avant Mélusine, qu’il ne situe qu’à la onzième génération. « Le mot « généalogiste » apparaît dans la langue française au milieu du XVIIe et pas moins de 130 généalogies, légendaires et historiques ont été publiées, selon Lenglet de Fresnoy, durant la première modernité en France… La noblesse apprécie ces généalogies qui entretiennent le culte de la lignée, au même titre que l’héraldique. Cet usage massif mais ambivalent de la recherche des ancêtres a conduit les historiens à en rechercher la signification. On a longtemps vu dans cet engouement généalogique une crise de la noblesse, matérielle et identitaire, aujourd’hui fort contestée. Concurrencée par la montée des officiers, discréditée lors des guerres de religion, incapable enfin d’apparaître comme détentrice de la vertu, la grande noblesse opérerait avec le concours de la monarchie un blocage social en se repliant sur son sang… Comme le souligne le dominicain Étienne de Chypre, la fonction de ces généalogies pour les familles est de ‘se montrer presque avoir été de toute éternité’. » (J.-M. Le Gall, Vieux saint et grande noblesse à l’époque moderne : Saint-Denis, les Montmorency et les Guise, Revue d’histoire moderne et contemporaine). Les Lusignan étaient une dynastie féodale du Poitou, peut-être apparentée à celle des Lusignan de l'Agenais, rendue célèbre par la légende de Mélusine. On en connaît mal l'origine, et la suite n'en est sûre qu'à dater du Xe siècle (vers 967). On cite : Hugues IV, dit le Brun (jusque vers 1030); Hugues V, tué traîtreusement en 1080; Hugues VI, dit le Diable, qui prend part à la première croisade Hugues VII, qui suit Louis VII en Orient; enfin Hugues VIII, duquel descendent, d'une part, les comtes de la Marche et d'Angoulême; d'autre part, les rois de Chypre et de Jérusalem et, par ces derniers, les Lusignan de la Petite-Arménie. L’épitre dédicatoire du présent ouvrage est adressée à François de Luxembourg, Duc de Piney. Le premier texte est illustré au verso de la table d’un beau bois gravé à pleine page représentant Mélusine portant les blasons des Lusignan rois de Jérusalem, Chypre et Arménie et des Luxembourg empereurs rois de Bohême et Hongrie. « Le chapitre XXVIII traite « Du nom de Lusignan ». Le père de Lusignan a rencontré le défunt Postel qui lui a proposé du nom de sa famille une étymologie qu’il considère d’un œil critique. ‘Le divisant en ces deux mots Lusi gnan : et que Lusi signifiait dessus, et gnan, amandier, comme si eusté à dire ‘dessus l’amandier’ ; et pour ce que l’amandier est communément haut de nature, et le premier des arbres qui porte fleur, et ce qui est par-dessus, a ceste occasion se peut dire avoir la domination sur les choses les plus hautes, ainsi il disait que ce mot Lusignan signifiait superintendant et quasi supérieur à toutes choses’. Aux objections du Père de Lusignan qu’il n’y eût jamais de Juifs autrefois en Poitou, Postel répond que les Juifs furent très tôt dispersés et que les Poictevin, Goths, Vandales, Huns, … sont sortis des Scythes septentrionaux, issus des dix tribus d’Israel. » (Gaignebet, A plus hault sens, p. 456).II/ Rare édition originale du second texte, dans lequel Lusignan énumère les divers prétendants au titre, à la couronne et à la possession du royaume de Jérusalem. « Etienne de Lusignan est un historien grec né en 1537 à Nicosie (île de Chypre), mort en 1590. Il entra dans l’ordre de Saint-Dominique, et changea alors son nom de baptême Jacques contre celui d’Etienne. En 1570 il vint à Rome, et l’île de Chypre ayant été envahie par les Turcs l’année suivante, il séjourna quelque temps à Naples, d’où il vint en 1577 à Paris. Il demeura dix ans dans cette ville. Le 27 avril 1578 le pape Sixte-Quint le fit évêque titulaire de Limisso. » (Biographie générale, 31, 278). Précieux exemplaire relié aux armes et au chiffre de Henri-Jacques-Nompar de Caumont, duc de la Force, pair de France, né le 5 mars 1675, mort le 22 juillet 1726. « Il fut enlevé à ses parents qui étaient protestants pour être élevé au collège des Jésuites ; il devint même un fougueux persécuteur des réformés en Saintonge et en Guyenne, lorsqu’il eut été nommé colonel d’un régiment ; à la mort de son père, survenue en 1699, le duc de Caumont hérita du titre de duc de la Force et de la dignité de pair de France ; reçu membre de l’Académie française le 18 janvier 1715, nommé vice-président du conseil des finances en 1716, puis membre du conseil des régences, il favorisa l’adoption du système de Law. Il mourut le 21 juillet 1726. Il avait épousé Anne-Marie de Beuzelin de Bosmelet le 18 juin 1698, dont il n’eut pas d’enfant ». (Olivier, planche 1726 ; Guigard, Armorial du Bibliophile, 120-121).

Lettre sur la comète Lettre sur la comète de Maupertuis

Edition originale de la Lettre sur la comète de Maupertuis, précieux exemplaire conservé dans son maroquin olive décoré de l’époque. S.l. [Paris], 1742.In-12 de (1) f.bl., (4) ff., 111 pp., (1) f.bl. Relié en plein maroquin olive de l’époque, plats ornés d’une dentelle dorée, dos à nerfs orné de fleurons dorés, filet doré sur les coupes, roulette dorée intérieure, doublures et gardes de papier décoré d’un semis d’étoiles dorées, tranches dorées sur marbrures. Coins légèrement frottés. Reliure de l’époque. 155 x 87 mm.

Edition originale de ce traité d’astronomie écrit par Maupertuis à l'occasion du passage de la comète de 1742. Graesse, Trésor de livres rares, IV, 448 ; Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, II, 1207 ; Brunet, III, 1543 ; Quérard, La France littéraire, V, 642 ; Houzeau-Lancaster 5826. La comète dont il est question dans cette Lettre fut observée le 2 mars 1742 à l'Observatoire de Paris. L'auteur y explique le système de Newton. Maupertuis, dans sa Lettre sur la comète, considérant l’extrême chaleur que celle de 1680 avait contractée vers le soleil, semble croire que si la comète eût passé près la Terre, elle l’aurait réduite en cendres, ou l’aurait vitrifiée, et que si sa queue seulement nous eût atteints, la terre eût été inondée par des exhalaisons brûlantes et destructives. Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) était un philosophe, géomètre et astronome français. Voyageant pour s’instruire auprès des savants du temps, il se lia avec les Bernouilli, La Condamine et Voltaire dont il devait faire un disciple enthousiaste du système de Newton. En 1737 il fut envoyé par Maurepas au pôle Nord avec une expédition qui devait mesurer un degré du méridien terrestre. En 1740, Frédéric II l’avait nommé président de l’Académie de Berlin. En 1743, la Société royale de Londres, puis l’Académie Française lui ouvraient leurs portes. « La comète observée le 2 mars 1742 à l’Observatoire de Paris fut pour lui l’occasion d’adresser à une dame une lettre où il rassemblait tout ce qui avait été dit de faux ou de vrai sur ces astres. Mais, loin de rassurer les hommes, il montre les ravages que les comètes pourraient causer dans l’univers par leur rencontre avec notre planète. » (Biographie générale, 34, 389). « Les détails qu’on lit dans la ‘Lettre sur la comète’ offrirent de l’intérêt à une époque où la science astronomique n’était pas popularisée comme elle l’est aujourd’hui. Selon Maupertuis, la comète en question aurait bien pu nous voler notre lune, et, ‘si nous en étions quittes pour cela’, dit-il, ‘nous ne devrions pas nous en plaindre’. (P. Levot, Biographie bretonne, II, 428) Précieux exemplaire de ce traité d’astronomie de Maupertuis conservé dans sa fine reliure en maroquin olive décoré de l’époque, condition rare pour les éditions originales scientifiques.

Des Faictz et gestes du roy François, premier de ce nom ; précédé de : Le livre des chroniques du seigneur Jehan Carion Philosophe, contenant tous haultz actes & gestes en convenable ordre, depuis le commencement du monde, Ensemble les faictz et gestes du feu roy François jusqu’au règne du roy Henry deuxième de ce nom, à présent régnant. Par lequel livre sera congneu les dates des ans estre très justement observé, ensemble les principales mutations qui sont advenues en ce Royaume, en la Religion & République du monde.Tourné de Latin en François par Maistre Jehan le Blond, imprimé en cette année 1548. Edition originale de langue française d’une rareté légendaire conservée dans sa pure et belle reliure lyonnaise à la cire de couleurs de l’époque.

De la bibliothèque Robert Hoe. Paris, Charles l’Angelier, 1548. Petit in-8 de (36) ff., 368 ff. Joli portrait de François Premier. Relié en veau fauve, sur les plats entrelacs de listels à la cire, noirs, gris et rouges, soulignés de filets dorés, dos lisse orné de larges arabesques peintes et à l'or, filet et fleurons dorés sur les coupes, tranches dorées. Reliure de l'époque. Etui de maroquin noir. 124 x 82 mm.

Edition originale de langue française d’une rareté légendaire de l’un des textes de Melanchthon les plus célèbres de la Renaissance. Brunet décrit longuement ce texte mais ignore l’originale française de 1548 présentée ici, et inscrit l’originale à Lyon, chez J. de Tournes, en 1549 : « La Chronique connue sous le nom de Carion a eu pendant plus d’un siècle un si grand succès, surtout parmi les protestants, que Dommerich, dans son Epistola de Joannis Carionis chronica, imprimé en 1750, dit en avoir vu vingt-huit éditions ; et il en existe certainement un plus grand nombre. Nous ne pouvons donc guère nous dispenser d’un parler ici avec quelques détails. Carion publia d’abord (à Wittenberg, 1532, in-4) le texte allemand de sa chronique, qu’il avait fait revoir par Philip Melanchthon, et qui arrivait à l’année 1532. L’auteur étant mort en 1538, l’ouvrage fut continué jusqu’en 1547 par Jean Funck, qui, dans la même année, en donna une édition in-8 à Nuremberg. Déjà cette chronique avait été traduite en latin par Herm. Bonn, et imprimée à Halle, en 1537, puis avec la continuation à Paris en 1548, et à Lyon, en 1554, in-8. C’est sur cette version latine que fut faite la version française de Jean Le Blond imprimée à Lyon, J. de Tournes & G. Gazeau, 1549 (aussi 1553), in-16 de 30 ff. préliminaires et 750 pp. : continuée jusqu’au règne de Henri ii, Paris, Est. Groulleau, 1553, in-16 de 30 ff. préliminaires et 351 ff.; - continuée jusqu’au règne de François ii, Paris, Ruelle, 1567, in-16 de 32 ff. préliminaires de 375 ff., plus un catalogue des rois de France, en 2 ff. Cependant Melanchthon, qui avait déjà eu beaucoup de part, et au texte allemand, et à la version latine, refit entièrement l’ouvrage, et le publia en latin, toujours sous le nom de Carion. Nous ne parlerons pas des différentes versions vulgaires qui ont été faites de ce livre en allemand, en bohémien, en italien et en espagnol... » Brunet (I, 1578-1579). « La Chronique de Carion eut dans le XVIe siècle un succès si prodigieux, il en parut un si grand nombre d’éditions et de traductions, qu’il n’est pas hors de propos d’entrer dans quelques détails sur l’histoire de cet ouvrage. Carion avait composé une chronique en allemand, et, avant de la faire imprimer, il voulut que Melanchthon la corrigeât. Melanchthon, au lieu de la corriger, en fit une autre, et la publia en allemand, à Wittemberg, en 1531. C’est ce qu’il nous apprend lui-même, en écrivant à Camerarius : Ego totum opus relexi, et quidem germanice. Peucer, gendre de Melanchthon, et continuateur de la même chronique, dit, dans son édition de 1572, que Melanchthon raya tout le manuscrit de Carion : Totum abolevit una litura, alio conscripto, cui tamen nomen Carionis proefuit. » (V-Ve) Cette édition originale française est l’œuvre de Jean Le Blond, poète normand, né à Évreux au XVIe siècle qui écrivit contre Clément Marot, alors exilé à Ferrare, plusieurs épîtres. Les 194 dernières pages sont occupées par le règne de François Premier sous le titre : Des Faictz et Gestes du roy Francois Premier de ce nom : ensemble ce qui a esté fait digne de mémoire depuis le règne de Henry ii de ce nom à présent roy de France. Sont décrits le sacre de François Ier, son entrée à Paris, à Lyon, les conflits avec les Suisses, la naissance du Dauphin François, la guerre avec les anglais et « Le Trepas du bon chevalier Bayard », la campagne de François Ier en Italie, le traité de Cambray, les visites du roy en Bretagne, Languedoc, la maladie de Charles d’Orléans, conflits entre les français, les impériaux et les anglais, publication du Concile de Trente et les premières scissions religieuses. » Très bel exemplaire revêtu à l’époque d’une riche et pure reliure lyonnaise à la cire de couleurs, parfaitement conservée. De la bibliothèque Robert Hoe (vente New York, part iii, 1912, 265).

Chansons Notées de la très vénérable Confrérie des Francs-Maçons Précédées de quelques Pièces de Poésie convenables au sujet, et d'une Marche. Dédiées au très respectable Grand Maître des Loges de France, Monseigneur le Comte de Clermont, Prince du Sang. Le tout recueilli et mis en ordre par Frère Naudot. Les Chansons de la Vénérable Confrérie des Francs-Maçons. L'exemplaire de dédicace aux armes de Louis de Bourbon-Condé.

Superbe recueil entièrement gravé, texte et musique, sur grand papier de Hollande. S.l., 1744. Petit in-8 étroit de (1) f.bl., 1 titre gravé dans un joli cartouche surmonté des armoiries du comte de Clermont avec les emblèmes maçonniques, 40 pp. contenant la Dédicace de Naudot, suivi de « Recueil de chansons nouvelles de la Maçonnerie »51 pp., (1) p., suivi de « Chansons notées pour l'ordre de la Félicité » 16 pp. Maroquin olive, large roulette dorée autour des plats, guirlande dans les angles, armoiries au centre, dos lisse orné, roulette intérieure et sur les coupes dorées, doublures et gardes de moire jaune, tranches dorées. Reliure de l'époque. Etui. 178 x 90 mm.

« The dedication copy for the Comte de Clermont, one of the most eccentric personages of the Ancien Regime: destined at the age of nine for the church and endowed with enormously rich benefices, he took up a military career without renouncing these, became nominal commander-in-chief of the French armies, but was relieved of his command after a disastrous campaign against the Prussians in 1758. He had literary ambitions, maintained a kind of salon and engineered his election to the Académie which gave rise to much ridicule. In 1744 he was made Grand Master of the French Free Masons, but soon abandoned this dignity to his dancing master Lacorne (Dict. de Biogr. franç.). He amassed a not inconsiderable library (sold by Prault in 1771) employing no less than five different versions of his arms on his bindings ; that on the above binding is reproduced by Olivier, Hermal (pl. 2633, No. 2) from it. - The British Union Catalogue of Early Music identifies the author with Jean-Jacques Naudot, a flute virtuoso who published several compositions for that instrument, although Eitner (VII, 151) doubts their identity. The Hirsch copy (III, 952) also with Clermont's arms, lacks the last 8pp. of part II. - A delightful volume.” (Martin Breslauer) Edition originale de ce recueil ainsi constitué. Bulletin Morgand et Fatout, 4266. C'est en 1737 que paraissait la première édition du recueil ‘Chansons notées de la très vénérable Confrérie des Francs Maçons, précédées de quelques pièces de poésie convenables au sujet et d'une Marche, le tout recueilli et mis en ordre par Frère Naudot’. Superbe recueil entièrement gravé, texte et musique, sur grand papier de Hollande. Le catalogue de l'Union Britannique de la musique identifie l'auteur avec Jean-Jacques Naudot, un virtuose de la flûte qui publia plusieurs compositions pour cet instrument, bien qu’Eitner (VII, 151) doutât de son identité. Certaines de ces chansons sont la transposition de celles des Constitutions d'Anderson, avec des musiques soit arrangées, soit originales. La question de savoir si ces musiques sont de la composition de Naudot, de Lansa, ou même d'autres, ne semble pas encore tranchée. Lansa publia en effet vers 1744 les Chansons originaires des Francs-Maçons, en s'attribuant dans la préface la paternité de la musique et (en collaboration avec la Tierce) des textes. Après tout, Naudot ne prétend pas avoir fait autre chose que recueillir et mettre en ordre les chansons qu'il publie - à l'exception de la Marche, seule partition d'ailleurs où il fait figurer son nom. Nous avons en tout cas pu identifier que parmi les chansons du recueil certaines utilisent des airs préexistants. Bel exemplaire de dédicace aux armes de Louis de Bourbon-Condé, comte de Clermont (1709-1771), placées dans un support comprenant des emblèmes maçonniques. Le comte de Clermont fut l'un des personnages les plus excentriques de l'Ancien Régime. Destiné à l'âge de 9 ans à une carrière militaire, sans renoncer à ses biens, il devint Commandant en Chef des Armées Françaises, mais fut destitué de son commandement après une campagne désastreuse contre les Prussiens en 1758. Il avait des ambitions littéraires, entretenant un genre de salon et présentant sa candidature à l'Académie des Francs-Maçons français, il abandonna bientôt cette dignité à son Maître de danse, Maître Lacorne. Exemplaire cité par Olivier. (Pl. 2633, fer 2). Provenance : J. Hennessy (1929, n° 196). A figuré au catalogue Breslauer, 104, n° 85, année 1980.

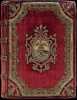

Extrait des différens ouvrages publiés sur la vie des peintres. Edition originale de ce « répertoire portatif » dédié aux peintres et à leurs écoles de peinture.

Précieux exemplaire relié à l’époque en maroquin rouge aux armes d’Emmanuel-Céleste-Augustin de Durfort, duc de Duras, maréchal de France. Paris, Ruault, 1776. 2 tomes en 2 volumes in-8 de : I/ (1) f.bl., 1 frontispice gravé à pleine page, viii pp., 512 pp., (1) f.bl.. Saut dans la pagination de la p. 501 à la p.505 sans manque. Pt. trou de vers dans la marge des pp. 505 à 511; II/ (1) f.bl., (2) ff., 1 frontispice gravé à pleine page, 720 pp., (2) ff. d’approbation, (1) f.bl. Qq. légères rousseurs. Maroquin rouge de l’époque, triple filet doré encadrant les plats avec petits fleurons d’angles, armoiries dorées frappées au centre des plats, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, filet doré sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Qq. très discrets trous de vers sur les dos. Reliure de l’époque. 193 x 122 mm.

Édition originale de ce « répertoire portatif » dédié aux peintres et à leurs écoles de peinture. Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, II, 399; Cioranescu 48979; Cohen, 782-783; Brunet, VI, 1786; Cicognara, 2265. Plus de 1200 peintres sont réunis dans cette importante étude, classés en fonction de leur écoleou de leur origine: romaine, florentine, vénitienne, lombarde, allemande, flamande, hollandaise, génoise, napolitaine, espagnole, française. On peut ainsi consulter la biographie de François Boucher, Charles Le Brun, des frères Van-Eyck, de Leonard de Vinci, etc. L’auteur souhaite, avec cet ouvrage, «faire connaître les Artistes distingués de la Peinture, indiquer les genres qu’ils ont adoptés, & rendre compte de l’opinion publique sur le rang que leur assigne l’estime universelle» et ce de la manière la plus concise et utile possible. «Papillon de la Ferté, intendant des Menus-plaisirs du roi, acheta cette charge en 1777, et comme tel eut d’abord l’administration de l’école royale de chant fondée par le baron de Breteuil, puis administra l’Opéra pour le compte du roi, quand le bureau de la ville de Paris eut cessé d’avoir l’entreprise de ce spectacle.» (F-J. Fétis, Biographie universelle des musiciens, IV, 97). L’auteur, qui avait des fonctions importantes à la cour, domina la vie administrative et artistique avant d’être guillotiné en 1794. Chacun des volumes est orné d’un très beau frontispice gravé signé Moreau le Jeune, dessinateur des Menus-Plaisirs du roi. Le premier s’intitule «Le Génie de la Peinture, éclairé par la Vérité, écrit l’Histoire de ceux qui se sont distingués dans cet Art» et le second «L’Immortalité des couronnes aux Génies qui ont animé les grands Peintres, dont les bustes sont placés dans son temple». Précieux exemplaire relié en maroquin rouge de l’époque aux armes d’Emmanuel-Céleste-Augustin de Durfort, duc de Duras (1741-1800), Maréchal de France. «Emmanuel-Céleste-Augustin de Durfort, duc de Duras, connu sous le nom de duc de Durfort, […] devint brigadier d’infanterie et pair de France; lors de la Révolution, il fut nommé général en chef des gardes national de Guyenne en 1790, mais il dut bien sûr s’enfuir et alla s’engager dans l’armée de Condé.» (Olivier, pl. 1793) Provenance: cachet «E.S.» sur les ff. de titre non identifié.

Reglement du Roy, et instructions touchant l’administration des haras du royaume. Les règlements du Régent Philippe d’Orléans édictés entre 1717 et 1719 reliés en 1724 en maroquin rouge aux armes et chiffre couronné du jeune roi Louis XV (1715-1774).

Bel exemplaire imprimé sur papier de Hollande relié en maroquin rouge aux armes et chiffre couronné du jeune roi Louis XV (1715-1774). Paris, Imprimerie Royale, 1724. In-4 de (2) ff. et 175 pp. Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs fleurdelysé orné du chiffre royal couronné répété cinq fois, coupes décorées, roulette intérieure, tranches dorées, découpe réparée sur le titre. Reliure aux armes du roi Louis XV. 252 x 190 mm.

Les règlements de Philippe d’Orléans, Régent du Royaume, sur les haras nationaux édictés entre 1717 et 1719. « Nous avons par nostre Reglement de cejourd’huy, ordonné ce que Nous voulons estre observé à l’avenir pour le service des Haras dans l’estendue de nostre Royaume : Et comme par nos Arrest des 28 octobre 1683 & 21 May 1695 & notre Declaration du 22 Septembre 1709. Nous vous avons particulierement attribué la connoissance & Jurisdiction de tout ce qui concerne les dits Haras & les Privileges des Gardes-Estalons, avec pouvoir de rendre vos Ordonnances, sauf l’appel en nostre Conseil ; Nous désirons que vous donniez la mesme attention à l’execution dudit Reglement. A ces causes, de l’avis de nostre tres cher & tres amé le Duc d’Orleans Regent, de nostre tres cher & tres amé Cousin le Duc de Bourbon, de nostre tres cher & tres amé Oncle le duc du Maine, et de nostre tres cher & tres amé Oncle le Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables personnages de nostre Royaume, Nous vous mandons & ordonnons de faire garder & observer selon sa forme & teneur ledit Reglement , Ensemble les formules cy-attachées sous le Contre-Scel de nostre Chancellerie ; Et que vous ayez à le faire lire & publier par tout où besoin sera, chacun dans l’estendue de vostre département, sans permettre qu’il y soit contrevenu en quelque sorte & Manière que ce puisse estre, nonobstant tous autres Arrest, Ordonnances & Reglements à ce contraires. Voulons qu’aux copies dudit Reglement, des dites formules & des presentes deuëment collationnées par l’un de nos amez & seaux Conseillers-Secretaires, soy soit ajoutée comme à l’Original ; Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le vingt-deuxième jour de Fevrier mil sept cens dix-sept, Et de nostre Regne le fecond. Signé Louis. Et plus bas, Par le Roy, le Duc d’Orléans Régent présent. Phelypeaux ». « Le 28 octobre 1683 fut publié l’arrêt du Conseil concernant le rétablissement des Haras du royaume. Nous avons vu qu’un arrêt avait été rendu à ce sujet dix-huit ans auparavant, pendant l’administration de Colbert : celui de 1683 eut donc pour objet de donner une nouvelle vigueur à son aîné. A partir de ce moment, l’administration des Haras du royaume est constituée, et les règlements, les instructions se succèdent. En 1717, l’Imprimerie royale en publiait un recueil de 154 pages in-4, suivi, à sept ans de distance, par un ‘Règlement du roy’ sur le même sujet, en 175 pages. » (F. Michel, Du passé et de l’avenir des haras). « Ce fut en 1717 que le gouvernement, effrayé de la dégénérescence toujours croissante de l’espèce chevaline en France, de la pénurie de chevaux qui existait dans ce royaume, et de l’énorme somme sortie pour les remontes faites à l’étranger en 1688 et 1700, crut devoir aviser aux moyens d’augmenter et d’améliorer les chevaux français. Un règlement concernant l’administration des haras du royaume dut arrêté, un système régulier mis en vigueur et suivi avec quelques modifications jusqu’à la révolution de 1789. » Bel exemplaire imprimé sur papier de Hollande relié en maroquin rouge aux armes et chiffre couronné du jeune roi Louis XV (1715-1774).

État général des routes de poste de l’Empire Français, du royaume d’Italie et de la confédération du Rhin… pour l’an 1812. L’éclatant exemplaire des « Postes Impériales pour l’an 1812 ».

L’un des rarissimes imprimé sur papier impérial conservé dans sa reliure de l’époque aux armes de l’Empereur Napoléon Ier. Paris, Imprimerie Impériale, 1812. Grand in-8 de 362 pp. Maroquin rouge à grain long, large roulette dorée autour des plats, armoiries au centre, dos lisse orné, coupes décorées, roulette intérieure, gardes et contre gardes de moire bleue, tranches dorées. Reliure de l’époque. 205 x 120 mm.

Somptueux exemplaire de l’état général des routes de Postes de l’Empire français pour l’année 1812. Imprimé sur papier impérial de Hollande, cet état des Postes Impériales s'ouvre sur le calendrier de l’année 1812. Il est conservé dans son éclatante reliure de l’époque en maroquin rouge aux armes de l’empereur Napoléon Ier. (Olivier, Pl. 2652). I) La poste de l’Empire est « inventée», par le grand commis Gaudin. Celui-ci a fait carrière dans les bureaux des finances depuis 1775 sous Calonne et Necker. Nommé commissaire des postes par le Directoire, il devient ministre des Finances dès le 18 Brumaire et le restera pendant tout l’Empire. C’est lui qui rompt définitivement avec le système de la Ferme et assure la mainmise du ministère des Finances sur la poste. Le monopole exclusif du transport des lettres est une nouvelle fois proclamé par arrêté du 27prairial an ix, un texte considéré comme la base de la réglementation contemporaine. L’article Ier dit : « Il est défendu à tous les entrepreneurs de voitures libres et à toute personne étrangère au service des postes de s’immiscer dans le transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers, du poids de 1 kg et au-dessous, dont le port est exclusivement confié à l’administration de la poste aux lettres. » En 1802, les correspondances maritimes et coloniales sont réorganisées dans le même esprit. II) Les Maîtres de poste. Toute l’efficacité de la poste aux lettres repose sur les maîtres de poste qui sont 1 400 sur tout le territoire qui entretiennent environ 16 000 chevaux et rémunèrent 4 000 postillons. III) Un Instrument au service de l’empire. Si l’Empire accorde tant de soins au rétablissement du service des postes, c’est qu’il le considère comme un instrument de gouvernement. L’Empereur est très sensible à l’exactitude des courriers. IV) La poste aux armées. L’état de guerre quasi permanent de l’Empire rend nécessaire une organisation importante de la poste aux armées dont un règlement général est publié en 1809. L’autorité du directeur général de la poste aux armées rattaché à la direction générale des postes, commence au bureau frontière où se fait l’échange des lettres destinées aux armées en campagne. V) Peu de progrès dans la vitesse. Si la poste impériale connaît des réorganisations administratives décisives, ses moyens techniques et donc le temps d’acheminement moyen des lettres et des voyageurs ne progresse pas de façon significative par rapport à l’Ancien Régime. A l’époque Napoléonienne, un courrier express peut parcourir la distance de Paris à Châlons-sur-Marne en une douzaine d’heures, la malle-poste des Messageries en seize, la diligence en vingt. Ces chiffres sont à comparer avec le temps mis par les courriers sur les grandes routes de Champagne en 1737, que l’on connaît avec précision. Venant de Paris, il leur fallait au moins 23 heures et 30 minutes pour gagner Reims ou Troyes, et 25 heures pour Châlons, ce qui correspondait à des moyennes d’environ 7 km à l’heure. Ces moyennes semblent n’avoir été que légèrement améliorées jusqu’à la fin de l’Empire; c’étaient les meilleures possibles pour un courrier seul et chargé ; elles dépendaient largement de l’état des routes, plus ou moins bien entretenues. L'Etat des postes indique, outre la nomenclature des routes de l'Empire avec leurs relais, la distance entre eux de toutes les routes soit menant de Paris à toutes les principales villes, soit faisant communiquer ces différentes villes entre elles. Cet Etat est précédé d'un calendrier pour l'année 1812, d'un extrait des lois et réglemens sur le fait de la poste aux chevaux, des tarifs, etc. La constante expansion territoriale de l'Empire français ne pouvait que rendre de plus en plus aigu pour Napoléon le problème de la transmission aussi rapide et aussi facile que possible de tout message écrit d'un bout à l'autre de l'Europe. Lorsque, le 18 mai 1804, l'Empire est proclamé, le service des Postes est dirigé par Antoine Marie Chamant de Lavalette, directeur général des Postes. Tout dévoué à l'Empereur, Lavalette reste à ce poste jusqu'en 1814. Le bon fonctionnement de la Poste était essentiel pour l'Empereur. Les problèmes politiques et même diplomatiques ne manquaient donc d'influencer sur le fonctionnement de la poste. Les conquêtes territoriales obligent les administrateurs des Postes à adapter l'organisation des services postaux. Les nouveaux territoires furent partagés en départements. L'administration postale viendra donc s'insérer dans ces nouvelles structures administratives. Les mêmes règles de fonctionnement seront en usage sur tout le territoire de l'Empire. Un second grand service était placé sous l'autorité du directeur général des Postes: le service des Relais, c'est-à-dire l'administration de la Poste aux chevaux. Les relais de poste servaient d'abord aux courriers de l'administration de la Poste aux lettres: ils y trouvaient les montures fraîches que le maître de poste était tenu de leur réserver. Les entrepreneurs de voitures publiques, même s'ils n'utilisèrent pas les chevaux des maîtres de poste furent tenus de leur payer pour chacune de leurs voitures 25 centimes par cheval et par poste. Par ailleurs, le développement du service d'estafettes favorisa les maîtres de poste qui mettaient leurs postillons à la disposition de l'administration pour assurer la transmission des plis urgents du gouvernement. Toute la règlementation concernant le service de la poste aux chevaux, les tarifs, la nomenclature des différents relais étaient indiqués sur les livres de poste, appelés officiellement «Etat général des routes de poste». Ces annuaires qui permettaient aux voyageurs en poste d'établir leur itinéraire ainsi que le prix à payer pour leur voyage étaient mis à jour et édités chaque année. Somptueux exemplaire de l’état général des Postes de l’Empire français pour l’année 1812. L’un des rarissimes imprimés sur papier impérial de Hollande, cet état des Postes Impériales, très grand de marges (hauteur 205 mm) était réservé aux présents de l’Empereur. Il est conservé dans son éclatante reliure de l’époque en maroquin rouge aux armes de l’empereur Napoléon Ier. [Olivier, Pl. 2652].

Reliure baroque parlante en argent de la fin du XVIIe siècle Reliure baroque parlante en argent.

Réalisée vraisemblablement à Vienne à la fin du XVIIe siècle. Vienne, fin du XVIIe siècle 2 textes reliés en un volume petit in-8 de 262 pp., (1) f.bl., 300 pp., 6 gravures hors texte Plats ornés en relief d’un encadrement présentant deux masques de faunes ceints de volutes aux bouquets de fleurs et de fruits délimitant une vaste scène centrale circulaire. Sur le plat supérieur : l’amiral de la flotte autrichienne adoube le chef d’escadre en partance pour lutter contre les Turcs. Sur le plat inférieur : la scène représente deux janissaires turcs en arme, le croissant turc est visible sur le personnage de gauche. Le dos est orné d’une volute en relief composée de fleurs et de fruits ; les rabats du dos et le fermoir représentant chacun une tête de faune. Dimensions de la reliure : 170 x 100 mm.

Intéressante reliure baroque parlante de la fin du XVIIe siècle réalisée vraisemblablement à Vienne, illustrant l’actualité historique du temps. Elle provient de la collection du Docteur Lucien-Graux avec son ex-libris (Vente des 20-21 mars 1958, n°237) et recouvre un volume traitant de l’Histoire d’Abyssinie imprimé à Gottingen en 1791. L’ouvrage est par ailleurs illustré de 6 gravures hors texte. Splendide reliure en argent, réalisée vers 1690, relatant le conflit entre l’Autriche et la Turquie.

Antiphonae, Capitula, Hymni, & Orationes Ad Vesperas in Solemnitatibus. Rare spécimen d’antiphonaire manuscrit enluminé conservé dans sa reliure de l’époque brodée au fil d’argent et armoriée.

Superbe antiphonaire manuscrit et enluminé réalisé en 1740. S.l. 1740. In-4 de 60 pp. Texte manuscrit en latin, en rouge et noir. Reliure en velours bordeaux richement orné et brodé d’armoiries, dos lisse orné de fils d’argent imitant les nerfs, traces de lien de tissus vert. Reliure de l’époque. 232 x 166 mm.

Superbe antiphonaire manuscrit et enluminé réalisé en 1740. Les feuillets comportent de 2 à 4 portées de 4 lignes séparées par un espace pour le texte chanté. Chaque page est ornée d’un encadrement de trois filets peints en rouge et vert avec fleurons de peinture bleue rehaussés à l’or aux angles et sur les côtés. L’ouvrage est en outre orné de nombreuses initiales peintes et enluminées. L’antiphonaire est conservé dans sa précieuse reliure brodée d’origine ainsi décorée : riche et large encadrement brodé au fil d’argent sur les plats, monogramme « CC » brodé au fil d’argent aux angles, armoiries au centre (non identifiées) en soie brodée, composées d’un écu coupé au 1 d’argent à un aigle, au 2 d’azur aux deux mains tenant un anneau d’argent. Rare spécimen d’antiphonaire manuscrit enluminé conservé dans sa reliure de l’époque brodée au fil d’argent et armoriée.

De la Certitude des connaissances humaines. Où sont particulièrement expliquez les Principes & les fondemens de la Morale & de la Politique, Avec des Observations, sur la manière de raisonner par l’assemblage de plusieurs moyens, confirmée par des exemples, & particulièrement de la Religion Chrestienne. Edition originale du dernier volet du Ministre d’Etat relié en superbe maroquin rouge aux armes de Louis XIV.

Paris, Imprimerie Royale, 1661. Paris, de l’Imprimerie Royale, Sébastien Cramoisy, 1661. In-4 de (22) ff., 637 pp., (1) p. Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armes frappées or au centre, dos à nerfs orné de fleurs-de-lys, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque. 244 x 173 mm.

Edition originale de la dernière partie du ‘Ministre d’Etat’ de Silhon imprimée sur les presses de l’Imprimerie Royale. «La première édition du ‘Ministre d’Etat’ de de Silhon a été imprimée à Paris, Touss. Du Bray, en 1631, 1643 et 1661, en 3 volumes in-4. Le 3e, qui se trouve rarement, porte pour titre: ‘De la Certitude des connaissances humaines…’ Paris, impr. royale, 1661». (Brunet, V, 381). «Cependant les fonctions de secrétaire du Cardinal n’étaient pas en tout temps tellement absorbantes qu’elles ne laissassent à Silhon quelques moments de loisir. Il les occupait à la composition du troisième volume de son ‘Ministre d’Etat’. Ce volume intitulé ‘De la certitude des connaissances humaines, où sont particulièrement expliquez les principes et les fondemens de la morale et de la politique’, était la troisième partie du ‘Ministre d’Etat’; il parut, en effet, avec ce sous-titre, à Amsterdam, dans la collection elzévirienne, en 1662, après avoir été imprimé à Paris, chez Toussaint du Bray, et même à l’Imprimerie Royale. Il est divisé en cinq livres. Dans les deux premiers, l’auteur, après avoir combattu le sentiment des pyrrhoniens et en particulier celui de Montaigne, établir la certitude de nos connaissances. Dans les deux suivants, il traite de l’obéissance que les sujets doivent à leurs souverains, et dans le cinquième, revenant à son but, dont il s’était écarté trop longtemps, il explique ce que c’est qu’une démonstration morale. On voit par cet exposé, remarque M. Ch. Weiss, que Chapelain a eu raison de lui reprocher le défaut d’ordre et de méthode. Mais peu importait au bon Silhon la disposition systématique des raisonnements: son but était de combattre le scepticisme; il entassait contre son ennemi tous les arguments; et pourvu qu’il frappât le plus fort possible, il était fier de son œuvre, sans rechercher si les coups étaient portés suivant les règles… Lenglet du Fresnoy écrit dans sa ‘Méthode pour étudier l’histoire’: ‘Cet ouvrage est négligé des lecteurs, parce que les deux premiers livres ne regardent que les maximes de la morale, et l’on a cru sans y faire attention, que tout le reste était purement philosophique: il renferme cependant ‘les plus grands et les plus beaux principes de la politique’, mais il ne faut en commencer la lecture qu’au livre III; le reste, dont le titre ne prévient pas, est nourri des principes les plus certains du gouvernement’. Le traité de la ‘Certitude des connaissances humaines’ fut le dernier ouvrage de Silhon: il marqua aussi le terme de sa prospérité. Le cardinal Mazarin mourut, en effet, au mois de mars 1661, et son fidèle secrétaire se trouva sans appui; car Silhon n’avait pas profité de sa faveur de dix-huit ans pour solliciter les libéralités des autres puissants du jour… Vingt ans plus tard, Bayle, dans ses ‘Questions d’un Provincial’, disait que Silhon avait été ‘sans contredit l’un des plus solides et des plus judicieux auteurs de son siècle’. (Jean de Silhon, l’un des quarante fondateurs de l’Académie, René Kerviler). Précieux exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque en maroquin rouge aux armes de Louis XIV (Olivier, 2494, fer n°7).

Horae en Laudem beatissimae virginis Mariae ad usum Romanum. Le génie iconographique de la Renaissance conservé dans une reliure de l’époque au décor inspiré par François Ier et Jean Grolier.

Exécutée par l’atelier au « Pecking Crow » travaillant pour Grolier. Paris, Simon de Colines, 1543. In-4 de 176 ff. (a-y8), 14 planches gravées à pleine page. Texte imprimé en rouge et noir. Almanach pour 1543-1568. Titre imprimé dans un encadrement architectural, toutes les pages bordées d'encadrements composites, 14 bois à pleine page avec bordures architecturales spécialement conçues pour chaque scène, et grandes lettres ornées à fond criblé. Plein veau brun foncé, plats recouverts d'un décor à la Grolier composé de filets dorés, entrelacs géométriques peints en noir et fleurons dorés, dos orné entre chaque nerf d'un petit fleuron doré, coupes décorées, tranches dorées et ciselées, ancienne restauration au bas du plat supérieur. Étui. 233 x 164 mm.

Riche reliure de l’époque exécutée par l’un des ateliers parisiens travaillant pour Jean Grolier, le « Pecking Crow » atelier. Harvard II, 306 ; Brunet, V, 1661-1662 ; Renouard, pp. 378-379 ; Rothschild, vol. 3 n° 2537 ; Brun p. 233, 8è éd ; Bernard pp. 209-212 ; Bohatta n° 1212 ; Lacombe 426, 426 bis ; Pichon cat 1897 ; Rahir 1931 ; Mortimer 306 ("First Colines quarto edition") ; Schreiber ; Simon de Colines 206. L’un des plus beaux spécimens de l’art des Heures historiées au XVIe siècle. (Firmin Didot). Premier livre d'heures publié par Simon de Colines en format in-quarto, et premier emploi de ces bois très importants dans l’histoire de l’illustration. Décorée sur chacune des pages, l'édition fait usage de 16 beaux bois d'encadrement de texte (répétés) d'une grande variété et de 14 bois à pleine page (scènes du Nouveau Testament). Schreiber, tout en les rapprochant des productions de Tory pour ses livres d'Heures, en souligne également les différences : d'une finesse et d'un détail peu communs, les bois de Simon de Colines portent des effets d'ombre particulièrement minutieux et des détails trop nombreux pour être coloriés. La publication en 1543 était l'aboutissement d'un projet de longue durée : certains des bois sont datés de 1536, 1537, et de 1539 ; sept sont signés de la croix de Lorraine. Première occurrence d'un encadrement architectural à décor de termes sur la page de titre d'un livre parisien, due au génial inventeur qu'est Simon de Colines. Brunet insiste sur la beauté de ces encadrements « parmi lesquels se font surtout remarquer les noirs. Ils ne portent pas la marque de Tory mais ils sont tout à fait dignes de lui être attribués... Les grandes initiales fleuronnées sont de la plus grande beauté ». Didot, dans l'analyse qu'il consacra à ce grand livre écrit : « Toutes les pages sont entourées de riches bordures en arabesques, tantôt en noir, tantôt en clair et toujours sur fond blanc. Ce beau livre paraît avoir été fait en concurrence avec les heures de Maillard de 1542 et l'on doit, je crois, le restituer entièrement à Simon de Colines ». « Les figures sont au nombre de 14, la première représentant Saint-Luc écrivant est la seule qui soit dessinée au simple trait ; les autres sont légèrement ombrées. Elles sont généralement attribuées à Geoffroy Tory mais, bien qu'elles soient dans sa manière, elles offrent cependant une très grande différence d'exécution avec celles parues avant 1536, date de sa mort ». (Brun, Le livre français illustré de la Renaissance). Ces 14 grandes figures, y compris leur encadrement, mesurent environ 210 x 130 mm. Trois d'entre elles, la Visitation, l'adoration des Mages, le roi David, sont marquées de la ‡ ; ce sont d'ailleurs les plus belles. Le célèbre portrait en médaillon de François Ier, inséré dans la bordure de la gravure de la résurrection de Lazare (f. mi) est d'un tirage très pur. Précieux exemplaire, réglé, grand de marges (233 x 164 mm), imprimé en caractères ronds, orné de capitales rubriquées en rouge, issu du tout premier tirage avec de nombreux encadrements à la date de 1536, revêtu d’une reliure parisienne de l’époque, issue de l’un des ateliers parisiens travaillant alors pour Jean Grolier, le « Pecking Crow » atelier. Pour les fers utilisés par le « Pecking Crow » atelier, voir Needham 12 Centuries n°54, Nixon PML n°17 et Foot Davis Gift I, pages 129-138. Le catalogue Harvard (II, n° 306) présente, sur le même livre, une reliure semblable. « Cette reliure emprunte aux « deux foyers de stimulation » de cet art, analysé par Jean Toulet dans l'Histoire de l'édition française. François Ier et Jean Grolier en sont les initiateurs. François Ier s’installe à Fontainebleau à partir de 1530 et décide d’y réunir une importante bibliothèque. Pour la première fois en France on y voit se définir un véritable programme de reliures. Le choix se porte alors sur des couvrures de veau brun très foncé ou noir. Jean Toulet décèle dans cette tonalité sombre une intention de dignité en accord avec celle de la bibliothèque royale conçue comme un réceptacle de textes antiques et humanistes et un lieu d'études. Le second foyer de stimulation est celui de la bibliothèque de Jean Grolier qui découvre la reliure comme mode de distinction sociale. « Ses reliures, d'une grande qualité de facture substituent à l'ornementation ponctuelle par fers et aux encadrements de filets, un décor constitué par des entrelacs qui structurent la surface rectangulaire des plats ». L’apport des couleurs peintes (ici le noir) met en évidence les jeux d’entrelacs et les formes de fers évidés. L'impact de ces couleurs atténue celui des dorures d'autant plus que se généralisent les fers azurés. Ainsi les reliures à entrelacs géométriques, essentiellement œuvres de Claude de Picques, ouvrent elles la voie à des recherches formelles nouvelles. La Librairie Patrick Sourget a catalogué et vendu deux autres exemplaires de ce livre d’Heures : en 1995, en reliure de Claude de Picques, 600 000 FF (91 500 €) (Ref. Deux cents Livres Précieux, n°24) et en 1999, il y a 22 ans, une autre reliure de l’atelier au Pecking Crow, 250 000 FF (37 500 €) (Ref. Manuscrits et livres précieux. Catalogue XIX, n°22). Provenance : acquis en 1934 chez Desombes.

Write to the booksellers

Write to the booksellers

![Lettre sur la comète Lettre sur la comète de Maupertuis. [MAUPERTUIS, Pierre-Louis Moreau de]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/AGA/lcs-5913_1_thumb.jpg)

![Lettre sur la comète Lettre sur la comète de Maupertuis. [MAUPERTUIS, Pierre-Louis Moreau de]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/AGA/lcs-5913_2_thumb.jpg)