8387 books for « guillaume a c »Edit

-

Type

Any type (4)

Artists book (1)

Autograph (18)

Book (8243)

Drawings (7)

Engraving (10)

Magazine (13)

Manuscript (1)

Maps (51)

Music sheets (9)

New book (2)

Photographs (28)

-

Latest

Last 24h (6)

Last 3 days (9)

Last month (457)

Last week (18)

-

Language

Dutch (2)

English (3)

French (8370)

Italian (5)

Latin (5)

Russian (2)

-

Century

15th (1)

16th (47)

17th (82)

18th (436)

19th (603)

20th (2700)

21st (1230)

-

Countries

Belgium (418)

Brazil (2)

Canada (59)

China (6)

Côte d'Ivoire (20)

Denmark (32)

France (6895)

Germany (37)

Greece (9)

Italy (15)

Netherlands (1)

Spain (23)

Switzerland (864)

United Kingdom (4)

United States of America (2)

-

Syndicate

ALAC (46)

CLAM (21)

CLAQ (16)

CNE (19)

ILAB (3547)

NVVA (78)

SLACES (77)

SLAM (3286)

SNCAO (49)

Topics

- Alps (22)

- Apollinaire guillaume (1233)

- Aquitaine (24)

- Archaeology (31)

- Architecture (61)

- Army (40)

- Astronomy (22)

- Atlas (24)

- Autographs (72)

- Belgium (47)

- Biography (49)

- Books from the xviiith (29)

- Brittany (37)

- Caricature (32)

- Cartography (24)

- Catholicism (54)

- Celine louis ferdinand (28)

- Champagne (36)

- Children’s books (41)

- Christianity (32)

- Cinema (32)

- Comic strip (54)

- Cooking (48)

- Dedication (36)

- Detective novels (22)

- Drawings (62)

- Early printed books (61)

- Economics (73)

- Education (49)

- Education - morals (30)

- English (25)

- Engraving (books about) (37)

- Europe (34)

- Fine arts (98)

- First edition (199)

- Furniture (97)

- Furniture (69)

- Gavarni (34)

- Geneva (31)

- Geography (65)

- Germany (34)

- Guide books (26)

- Guillaume paul (46)

- Helvética (69)

- History (481)

- Humour anecdotes (64)

- Hunting (26)

- Industrial arts & crafts - fine arts (32)

- Italy (23)

- Jacob (26)

- Janneau guillaume (134)

- Latin (26)

- Law (86)

- Lebeau (31)

- Literature (469)

- Lorrain (33)

- Magazine (44)

- Manuscripts (41)

- Maps (62)

- Medicine (80)

- Memories (23)

- Middle ages (38)

- Military arts (37)

- Music (22)

- Navy (34)

- Newspapers press (244)

- Normandy (36)

- Painting (45)

- Paris (101)

- Philosophy (130)

- Photography (81)

- Picasso (32)

- Pigault lebrun (38)

- Poetry (117)

- Policy (74)

- Portraits (33)

- Psychology (84)

- Regionalism (69)

- Religions (112)

- Reliure (40)

- Review (78)

- Reviews (87)

- Revolution 1789 (38)

- Sciences (43)

- Scores (43)

- Sociology (25)

- Switzerland (64)

- Tea (26)

- Theatre (69)

- Theology (62)

- Trade (27)

- Travel (38)

- Various (50)

- War (79)

- William ii (29)

Les Poésies de Guillaume Coquillart, official de l’Église de Reims. L’exemplaire en reliure strictement de l’époque des Œuvres de Guillaume Coquillart (1452-1510), lecteur de François Villon

Précieux et magnifique exemplaire, très grand de marges (hauteur 157 mm) conservé dans son maroquin rouge de l’époque. A Paris, Imprimerie Antoine-Urbain Coustelier, 1723. 1 volume petit in-8 de (3) ff., 184 pp., (2) ff. Plein maroquin rouge, triple filet doré autour des plats, dos à nerfs finement orné de même, filet or sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque. 157 x 98 mm.

Première édition complète. L’exemplaire relié en maroquin strictement de l’époque des Œuvres de Guillaume Coquillart (1452-1510), lecteur de François Villon dont Jean-Paul Barbier écrit à propos d’une édition rare : « Un des volumes poétiques les plus précieux qui soient ». « Guillaume Coquillart brode avec une verve très débridée et nous a tracé ainsi un tableau de la vie bourgeoise et galante de son temps qui est riche en caricatures alertement dessinées. Coquillart a visiblement imité Villon et lui a pris les caractères les plus extérieurs de son style ». « Auteur comique important dans sa jeunesse, Guillaume Coquillart mourut en 1510, personnage considérable et considéré de Reims. Son œuvre théâtrale même semblerait avoir ajouté à son autorité. La production de Guillaume Coquillart valut à son auteur la renommée auprès du public et des écrivains. Ainsi est-il cité par Clément Marot aux côtés de Villon, Jean Molinet et Jean Le Maire. Autre preuve, peut-être, de cette influence : la composition des Droits nouveaulx establis sur les femmes, imitation des Droitz nouveaulx. » Guillaume Coquillart descend d’une famille versée dans le droit, occupée des affaires municipales (d’autres Coquillart figurent dans les archives de la ville) qui compte, avec son père, un traducteur, poète à l’occasion. Il naquit vers 1452. En 1477, il est reçu bachelier en droit canon à Paris. C’est dans ces années d’études qu’il convient de situer la plus grande partie de son œuvre, une œuvre de théâtre comique surtout. Le Plaidoié et l’Enqueste d’entre la Simple et la Rusee sont les deux parties d’un même procès parodique, dont l’enjeu est un jeune homme, le Mignon, que se disputent deux femmes. Ces deux pièces furent écrites pour le carnaval de 1478 et 1479. De la même veine sont les Droitz nouveaulx (1480). Il ne s’agit plus d’un texte dramatique, mais d’un divertissement. Usant d’un code scabreux, l’auteur y résout des cas parfois proches de ceux des Arrêts d’amour de Martial d’Auvergne. C’est à la même période (vers 1480) qu’appartient le Monologue Coquillard ou de la botte de foin. Cette fois, il n’y a pas de procès et aucun comique d’inspiration juridique. Un jeune amoureux vantard et élégant vient débiter sur scène sa déconvenue : le mari de sa maîtresse rentré à l’improviste, il a dû passer la nuit au grenier, caché sous une botte de foin. Il est considéré comme l’inventeur du monologue théâtral. La critique moderne s’intéresse beaucoup à Coquillart, ainsi qu’en témoignent les essais suivants : . Balsamo, Jean, « Galliot du Pré, éditeur de Guillaume Coquillart », Les mondes théâtraux autour de Guillaume Coquillart (XVe siècle), éd. Jean-Frédéric Chevalier, Langres, Guéniot (Hommes et textes en Champagne), 2005, pp. 95-112. . Bernard, J.-M., « Guillaume Coquillard, la poésie bourgeoise au XVe siècle », Revue critique des idées et des livres, 22, pp.429-442. . Chevalier, Jean-Frédéric, éd., Les mondes théâtraux autour de Guillaume Coquillart (XVe siècle), Langres, Guéniot (Hommes et textes en Champagne), 2005, 197 pp. . Dérens, Jean, La vie et les œuvres de Guillaume Coquillart, diplôme d'archiviste paléographe, École nationale des chartes, Paris, 1967. - Résumé dans Positions des thèses de l'École des chartes, 1967, pp. 17-20. Thèse consultable aux Archives nationales à Paris sous la cote AB XXVIII 408. . d'Héricault, C., « Un poète bourgeois au XVe siècle, Guillaume Coquillart », Revue des Deux- Mondes, 7, pp. 970-1000; 8, pp. 508-537. . Freeman, Michael, « Guillaume Coquillart ou l'envers de la sagesse », Les mondes théâtraux autour de Guillaume Coquillart (XVe siècle), éd. Jean-Frédéric Chevalier, Langres, Guéniot (Hommes et textes en Champagne), 2005, pp. 11-26. . Koopmans, Jelle, « Esthétique du monologue : l'art de Coquillart et compagnie », Les mondes théâtraux autour de Guillaume Coquillart (XVe siècle), éd. Jean-Frédéric Chevalier, Langres, Guéniot (Hommes et textes en Champagne), 2005, pp. 27-44, etc… Cette édition est la plus correcte de toutes celles qui aient été faires des œuvres de Coquillart. (Viollet-le-Duc). Précieux et magnifique exemplaire, très grand de marges (hauteur 157 mm) conservé dans son maroquin rouge de l’époque.

De la République des Turcs : & là où l’occasion s’offrera, des meurs & loy de tous Muhamedistes. La société ottomane à la Renaissance par Guillaume Postel

L’édition originale de La République des Turcs de Guillaume Postel, « l’un des ouvrages les mieux documentés sur la société ottomane à la Renaissance ». Poitiers, Enguibert de Marnef, 1560. 3 parties en 1 volume petit in-4 de : I/ (1) f.bl., (4) ff., 127 pp., (1) p.bl. ; II/ 57 pp., (3) pp.bl. ; III/ (4) ff., 90 pp., (1) f.bl., suite de 56 gravures à pleine page numérotées (sur 57) reliée à la suite, (1) f.bl. Relié en plein veau brun granité de l’époque, triple filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs finement orné, coupes décorées, tranches rouges. Reliure du XVIIIe siècle. 205 x 146 mm.

Rare édition originale de ces trois livres connus sous le titre général de « La République des Turcs », composés par l'orientaliste Guillaume Postel (1510-1581). Brunet, IV, 839 ; Graesse, Trésor de livres rares, 424 ; Fairfax Murray, French, n°454 (pour la seconde édition). Il s’agit de « l’un des ouvrages les mieux documentés sur la société ottomane à la Renaissance » (M. Bertaud, Les Grandes Peurs, II, p. 295). « Guillaume Postel (1505-1581) est l’un des hommes les plus savants de son époque et un visionnaire célèbre. Son ardeur pour l’étude était fort grande ; mais la misère le contraignit à quitter son pays pour aller chercher des moyens d’existence […] Il fut heureux d’accompagner à Constantinople La Forest, envoyé en Turquie pour négocier quelques affaires… Postel publia bientôt après un alphabet en douze langues et quelques autres ouvrages. François Ier l’avait nommé en 1539 professeur de mathématiques et de langues orientales au Collège royal ; mais enveloppé dans la disgrâce du chancelier Poyet, il quitta la France. Postel se trouvait à Rome vers 1554, lorsqu’il y connut Ignace de Loyola et il voulut alors entrer dans la Compagnie de Jésus. Après deux ans de noviciat il fut chassé de l’ordre par Ignace de Loyola. Les écrits dans lesquels Postel exposait ses idées mystiques le firent mettre en prison ; il s’échappa, et alla à Venise, où d’autres dangers l’attendaient. Dénoncé à l’Inquisition, il se constitua lui-même prisonnier et fut mis en liberté par le tribunal. Les nombreux écrivains qui se sont occupés de Postel sont loin d’être d’accord sur les événements de sa vie à partir de cette époque. Le seizième siècle prisa très haut le vaste savoir de Guillaume Postel, considéré par François Ier et la reine de Navarre comme un prodige d’érudition. Son entretien était recherché des plus grands seigneurs, tels que les cardinaux de Tournon, de Lorraine et d’Armagnac. On assure que quand il enseignait à Paris dans le collège des Lombards, il attirait une si grande foule d’auditeurs, que comme la grande salle du collège ne pouvait les contenir, il les faisait descendre dans la cour et leur parlait de la fenêtre. Quelque opinion que l’on se forme des sentiments exprimés par Postel dans ses nombreux ouvrages, il est juste de remarquer que tous les historiens rendent hommage à la pureté de ses mœurs, à la sagesse de sa conduite et à l’aménité de son caractère. » (Biographie générale, XL, 879-885). « Plusieurs attributs conviennent au nom de Guillaume Postel. Ce fut un voyageur ; un savant, que François Ier nomma parmi les lecteurs royaux comme professeur de langues orientales ; un visionnaire aussi, rêvant de ramener tous les hommes à la loi chrétienne, sous l’autorité du roi de France ». En 1536, les dons extraordinaires de Postel pour les langues lui valent de suivre en Turquie Jean de La Forest, ambassadeur de François Ier auprès du sultan Soliman II le Magnifique. Le Levant est une révélation, Postel en goûte l’art de vivre, y apprend l’arabe et conçoit le dessein de convertir les musulmans à la religion chrétienne. Plus qu'une relation il s'agit d'un véritable rapport de mission, dont l'écriture commença a partir de 1538. « Le but de l’ouvrage est clairement exprimé dans l’épître dédicatoire au dauphin figurant au livre I : il est primordial que ce dauphin, ‘futur empereur de son pays’, puisse ‘en voyant l’histoire et l’image du plus grand état et Prince de l’Orient’ se rendre digne de posséder les biens de son ‘plus grand ennemi quant à la religion’. Il sera d’autant plus capable de ‘débiliter’ cet ennemi qu’il sera par le menu informé de ce qui se passe chez cette ‘force turquesque’. Postel prévient ainsi qu’il écrit ce qu’il a vu, comme témoin de la puissance turque et de la grandeur de Soliman. Ce n’est pas la chronique d’un chrétien échappé d’Orient ; ce n’est pas non plus un récit de voyage plus ou moins romancé. C’est un rapport de mission. Et le scandale est là pour une opinion française qui, depuis vingt ans, lit des propos bien différents sur cet empire d’Orient. » (C. Postel, Les écrits de Guillaume Postel, p. 94). Il s'agit des trois seuls livres imprimés par Enguilbert de Marnef en cette année 1560. Ils portent la marque de l'homme au miroir sur les feuillets de titre. Cette œuvre formera l'une des références de l'Essai sur l'origine des langues de Jean-Jacques Rousseau. “Postel's work on Ottoman Empire ... represents the fruition of his experiences in the East and his appreciation of Islam” (Atabey, 977). Se trouve reliée in-fine une suite de 56 superbes gravures à l’eau-forte légèrement postérieures, représentant les costumes du levant, numérotées 1 à 56 (manque la n°17). Elles s’apparentent à celles de Nicolay dans son livre « Livre des Navigations et pérégrinations orientales » publié dans ce format en 1576. Très bel exemplaire de ce livre estimé et rare, conservé dans son élégante reliure du XVIIIe siècle.

Instrumens Aratoires inventés, perfectionnés, dessinés et gravés, Par M. Ch. Guillaume, avec une explication des figures. Ouvrage dédié à MM. les cultivateurs. Cet Ouvrage, ainsi que les Instrumens qui y sont mentionnés, se vendent à l’atelier de l’Auteur, rue du Faubourg Saint-Martin. « La révolution agricole » due aux nouveaux instruments aratoires, reliée et offerte au Tsar Alexandre Ier, petit-fils de Catherine II.

Edition originale rare représentant les «Instrumens Aratoires inventés, perfectionnés, dessinés et gravés par Charles Guillaume» sous l’empire et la restauration. Paris, Imprimerie de Madame Huzard, Janvier 1821. In-folio oblong de (28) pp. et 12 planches numérotées. Rares rousseurs sur les planches. Plein maroquin vert à grain long, plats ornés d’une dentelle droite en encadrement, armes au centre surmontant la mention frappée en lettres d’or «Atlas d’Instruments Aratoires», dos lisse orné, roulette intérieure et sur les coupes, tranches dorées. Reliure armoriée de l’époque. 275 mm. x 417 mm.

Edition originale rare représentant les «Instrumens Aratoires inventés, perfectionnés, dessinés et gravés par Charles Guillaume» sous l’empire et la restauration. La mise au point de sa «Charrue à la Guillaume» améliora la productivité agricole française à la veille de la révolution industrielle et permit par là même le premier exode rural qui fournit les ouvriers de l’industrie nationale. «Cet ouvrage, que M. Guillaume dédie à MM. les cultivateurs, est le fruit de son amour pour le premier et le plus utile des arts, et de son zèle ardent pour sa prospérité. Fils de cultivateur, il résolut de se consacrer entièrement au perfectionnement des instrumens aratoires connus, et à l’invention de quelques autres dont il sentit le besoin et l’utilité pour l’agriculture. Il présenta au concours de la Société central d’Agriculture du département de la Seine, une charrue qu’il avait perfectionnée dans toutes ses parties, et particulièrement en ce qui regarde le soc, le versoir et la ligne de tirage. Le 5 avril 1807, cette charrue fut couronnée, et la Société décerna à son auteur une médaille d’or et un prix de 3000 francs. Cet instrument fut considéré principalement sous le rapport le plus important, le ligne de tirage, comme le meilleur non seulement de ceux qui avaient été envoyés au concours, mais encore de tous ceux qui avaient été connus et mis en usage jusqu’à ce jour. Depuis, on en a parlé avec distinction, dans plusieurs ouvrages, sous le nom de charrue à la Guillaume. Dans cet ouvrage, il a réuni la collection de toutes les machines et outils qu’il a inventés dans le seul but de contribuer à rendre la culture des terres plus parfaites, plus économique, plus facile, et conséquemment plus agréable. Il a cherché par tout à joindre la solidité à la simplicité.» Le volume, orné de 12 estampes à pleine page, décrit la Charrue à la Guillaume, celle dite «Tourne-oreille», «l’Araire perfectionnée, la Houe à Cheval, la Charrue à deux et quatre raies, le Ratissoire de jardinier, la Herse triangulaire, l’Extirpateur, le Scarificateur, le Brise-Mottes, la Hache paille, le Ratissoire à cheval, le Coupe-Racines, le Moulin à bras, la batterie à battre toutes sortes de grains, le rouleau cannelé pour battre le bled». Exemplaire imprimé sur grand papier vélin relié en maroquin vert de l’époque aux armes du Tsar Alexandre Ier, Paulowitz, petit-fils de Catherine II, empereur de toutes les Russies, né en 1777, mort en décembre 1825 à Taganroy.

Isaac Lemaistre de Sacy; Guillaume-Nicolas Desprez; Pierre-Guillaume Cavelier; Karl Audran; Lubin Baugin;

Reference : 19126

De l'Imitation de Jesus-Christ. Traduction nouvelle. Par le sieur de Beuil, prieur de Saint Val. Nouvelle edition.

A Paris, chez Guillaume Desprez, imprimeur ordin. du Roi & du clergé de France ; Pierre-Guillaume Cavelier libraire : rue S. Jacques à S. Prosper & aux Trois Vertus. M. DCCL. Avec approbations, & privilege du Roi, 1750, LVI-563-[4-1 bl.] p., [5] f. de pl. : ill. ; in-8 veau epoque,.Page de titre manquante,reliure tres frottée,coins un peu émoussés, petit manque en queue, sinon bon exemplaire

En tête : dédicace à Anne Marie Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier ; avertissement ; table ; "Préparation à la messe" (Ps. 83) ; "Action de graces après la messe" (Ps. XXII et CL) ; ordinaire de la messe en français et en latin. En fin : litanies de Jésus-Christ, du Saint-Sacrement, de la Vierge, en français.Approbation (Paris, 1er février 1662 et 8 mars 1662). Privilège d'ensemble du 16 juillet 1745, incluant "l'Imitation... par [Saci] sous le nom de De Beuil", octroyé à Guillaume-Nicolas Desprez, cédé pour moitié à Pierre-Guillaume Cavelier, le 17 juillet 1745.Version d'Isaac Lemaistre de Sacy.Sig. a-c8, d4, A-Z8, Aa-Mm8, Nn4.Marque à la Foi au titre.Les planches sont des copies de celles des éditions précédentes, gravées par Karl Audran d'après Lubin Baugin pour le frontispice et les planches I, III, IV, et par Abraham Bosse d'après Philippe de Champaigne pour le livre II. Le frontispice signé "Lucas" est repris de l'édition de 1725, dont il a conservé l'adresse gravée ("A Paris chez [Guillaume II] Desprez et [Jean] Desessartz. MDCCXXV").Description : LVI-563-[4-1 bl.] p., [5] f. de pl. : ill. ; in-8

Annotationes in quattuor et viginti pendectarum libros. A la suite : Libellorumque magistri in praetorio, altera aeditio annotationum in pandectas. Relié avec : MACROBE. In Somnium Scipionis… Paris, Josse Bade, 1524.

Paris, Josse Bade, 1532 In-folio de (8), CLXXVIII ff. - (4), LXX ff., veau brun, plats entièrement ornés d'un décor estampé à froid, dos à six nerfs, fermoirs (reliure de l'époque).

"Précieuse édition donnée par Josse Bade ; elle offre, à la même date, la réunion des deux parties des Annotations sur les Pandectes. ""Ce livre était le fondement de la science juridique… Peut-être est-ce la première œuvre de philologue que nous ayons eue en France ; elle est à coup sûr un modèle de critique philologique…"" (Plattard, Guillaume Budé et les origines de l'humanisme en France). Une vision encyclopédique. Guillaume Budé n'expose pas seulement ses recherches, il explore, pour ainsi dire, devant son lecteur et en sa compagnie. Ses travaux ne veulent négliger aucune voie, fût-elle digressive. ""Dans son mouvement, le commentateur, tel que le conçoit Budé, élargit sans cesse le champ de son enquête, et il est légitime par là de parler d'encyclopédie"" (Tous les savoirs du monde, 164-180). Le Maître de la Librairie du Roy. Issu d'une grande famille de fonctionnaires royaux anoblie par Charles VI, Guillaume Budé nait à Paris le 26 janvier 1468. Son père, Jean Budé, conseiller du roi, est un lettré et un bibliophile, possesseur d'une riche bibliothèque. Après des études de droit civil, son fils assumera les charges de notaire et secrétaire du roi. Dès le début du règne de François Ier, Guillaume Budé se rapprochera de la cour royale pour y plaider la cause des belles-lettres et de la philologie. Il militera pour la création d'un collège où seraient enseignées les langues de l'antiquité, le latin, le grec, l'hébreu : c'est le futur Collège de France, fondé en 1530 par François Ier. Guillaume Budé porta le titre de ""Maître de la Librairie du Roy"". Il fut lié avec Thomas More, Bembo, Etienne Dolet, Rabelais et surtout Erasme qui écrivit, après une querelle littéraire, ""Je ne suis point réconcilié avec Budé ; je n'ai jamais cessé de l'aimer."" Relié avec : MACROBE. In Somnium Scipionis M. Tulli Ciceronis libri duo, et saturnaliorum libri VII. Cum scholii & indicibus Ascensianis. Addito libello argutissimo Censorini de die Natali, subsequente eiusdem indice. Paris, Josse Bade, 1524. (6), [IV ff. de dédicace qui manquent], CXII, IX, (I) ff. Très belle édition de l'œuvre principale de Macrobe. Elle est illustrée d'un grand bois (93 x 146 mm) représentant 3 astronomes au travail, d'une suite de 10 vignettes de style vénitien, plusieurs fois répétées ; l'une d'elles montre un joueur d'orgue et un joueur de vièle (44 x 70). Au f° XXVIII, une mappemonde d'après le bois de l'édition de Venise, 1500. Le Commentaire au Songe de Scipion est d'une importance singulière : Scipion Emilien, alors jeune commandant lors de la Troisième Guerre punique, rêve qu'il s'élève vers les régions célestes, où il est accueilli par ses deux aïeuls Scipion l'Africain et Paul Émile. Ils lui montrent et lui expliquent le mécanisme du cosmos et le principe de l'immortalité de l'âme. Très bel exemplaire, entièrement réglé, en reliure d'époque décorée. Renouard, Bibliographie des impressions et des œuvres de Josse Badius Ascensius, II, p. 231, A7 et p. 232, B3 (pour les œuvres de Budé). III, p. 55, 3 (pour Macrobe). - Mortimer-Harvard, French Sixteenth Century Books, n° 120 (pour la seconde partie des Annotations seulement). - Veyrin-Forrer, Bn, Cat. de l'exposition Guillaume Budé, 1968. - Brun, Le Livre français illustré de la Renaissance, 242-243. - Plattard, Guillaume Budé et les origines de l'humanisme en France, 17-19."

(CNE)

Phone number : + 33 (0)1 42 89 51 59

[Assemblée littéraire de Guillaume Vassé]. Cahos poétique.

, , [1774 ca]. Environ 300 pièces manuscrites reliées en 1 fort volume in-4, cartonnage brun, pièce de titre en maroquin rouge recueil divers, étiquette manuscrite à l'encre du temps sur le dos Chaos poétique 1774 (reliure de l'époque).

Guillaume Vassé : Chronique d’un Chansonnier Épicurien et de son Salon LittéraireUn salon littéraire animé au coeur du XVIIIe siècle.Guillaume Vassé, poète et chansonnier parisien, était l’âme d’un salon littéraire réputé, situé rue du Temple, à l’angle de la rue de Vendôme, dans les dernières années du règne de Louis XV. Ce cercle réunissait poètes, intellectuels et amateurs éclairés autour de lectures et de discussions animées. Parmi ses visiteurs, Madame Roland, célèbre égérie girondine, évoque dans ses mémoires un souvenir marquant de ces réunions, décrivant avec humour l’atmosphère à la fois simple et intellectuelle de ces assemblées. Le maître des lieux ouvrait les séances par la lecture de ses propres vers, souvent inspirés de la vie quotidienne et des personnalités présentes, comme ce poème dédié au petit sapajou d’une marquise.Un poète discret mais influent.Né à Paris le 14 mars 1721 et décédé en 1779, Guillaume Vassé publia peu d’oeuvres : deux opuscules, Ma Rhapsodie (ou ma Réponse) et Les Curricades, ainsi que plusieurs pièces insérées dans le Mercure de France et le Journal de Verdun. Son talent, bien que peu reconnu dans les grandes anthologies, fut salué par ses contemporains. Sylvain Maréchal, dans son Dictionnaire des athées anciens et modernes, le qualifie de « poète épicurien » et cite son épitaphe ironique : « Ici gît l’égal d’Alexandre : Moi ! c’est-à-dire, un peu de cendre ».Vassé occupa également la fonction de secrétaire du marquis de Chauvelin, un proche de Louis XV, et figura parmi les souscripteurs de l’édition Racine de 1768. Ce lien avec l’aristocratie permit au chansonnier de côtoyer les cercles influents, tout en cultivant son indépendance d’esprit et son goût pour les sujets légers et satiriques.Un recueil poétique foisonnant.Le véritable trésor laissé par Guillaume Vassé est un recueil manuscrit unique, un « chaos poétique » où sont rassemblées une multitude de pièces versifiées, souvent inédites ou anonymes. Ce manuscrit, fruit des lectures et échanges de son salon, constitue un panorama vivant des « petits sujets » poétiques typiques du XVIIIe siècle.On y trouve une variété impressionnante de formes littéraires et de thèmes :Épigrammes, satires, odes anacréontiques, pastorales, dialogues ; Fables, acrostiches, impromptus, contes légers ; Poèmes de circonstance, étrennes, chansons et épitaphes.Certaines œuvres notables incluent : Épitre à mon c... ; La pincette par Piron ; L’orange conte anacréontique ; Ode sur la guerre ; Mes tristes épîtres chagrines envoyées à M. le marquis de Chauvelin.Ce recueil reflète l’effervescence intellectuelle et artistique des salons littéraires du XVIIIe siècle, tout en offrant une vision intime des préoccupations, des plaisirs et des traits d’esprit de l’époque.Un héritage précieux.Bien que Guillaume Vassé reste peu connu en dehors de cercles spécialisés, son manuscrit représente une source inestimable pour comprendre l’univers des salons littéraires parisiens. Il témoigne d’une époque où l’art du verbe, l’esprit et l’épicurisme s’entremêlaient dans une quête de raffinement et de légèreté. Grâce à cette compilation unique, le chansonnier retrouve une place parmi les figures marquantes des « petits poètes » du siècle des Lumières, offrant un éclairage fascinant sur la vie culturelle et sociale de son temps.Sur Guillaume Vassé : Quérard X, 63 ; Conlon, XXVII, Ds 1062 ; Mémoires de Mme Roland avec une notice sur sa vie, des notes et des éclaircissements historiques par MM. Berville et Barrière (Paris, Baudoin fils, 1820, Tome I, p. 149).

La Nouvelle lune de maistre Guillaume.. Sur l'heureux retour de Messeigneurs les Princes

S.l., 1614 petit in-8, 8 pp., un f. vierge, demi-toile cerise (reliure moderne).

Sur la Paix de Sainte-Menehould.Une des nombreuses pièces burlesques mises sous le nom de maître Guillaume qui a réellement existé : Guillaume Marchand (1555-1624), connu sous le nom de maître Guillaume, était en effet le fils d'un apothicaire de Louviers et il devint le bouffon du roi Henri IV. On le décrit comme un personnage grotesque, extrêmement laid, vêtu d'une longue robe rouge et tenant un bâton à la main. Il vendait ses pamphlets sur le Pont-Neuf à Paris. On ne prête qu'aux riches, et beaucoup lui ont été attribuées ...SHF, Bourgeois & André, 2071. Cioranescu, XVII, 34 339. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Le Réveil de Maistre Guillaume, aux bruits de ce temps.

S.l., 1614 petit in-8, [32] pp. mal chiffrées 33, demi-toile cerise (reliure moderne).

Une des nombreuses pièces burlesques mises sous le nom de maître Guillaume qui a réellement existé : Guillaume Marchand (1555-1624), connu sous le nom de maître Guillaume, était en effet le fils d'un apothicaire de Louviers et il devint le bouffon du roi Henri IV. On le décrit comme un personnage grotesque, extrêmement laid, vêtu d'une longue robe rouge et tenant un bâton à la main. Il vendait ses pamphlets sur le Pont-Neuf à Paris. On ne prête qu'aux riches, et beaucoup lui ont été attribuées ...SHF, Bourgeois & André, 2042. Cioranescu, XVII, 34 341. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Instrumens aratoires inventés, perfectionnés, dessinés et gravés par M. Ch. Guillaume

Paris, imprimerie de Madame Huzard, janvier 1821, in-folio, [1] feuillet de titre, [2] pages de texte et 12 planches sur cuivre, avec autant de feuillets explicatifs, Oblong, maroquin olive du Levant, dos lisse et fleuronné, dentelle en encadrement des plats, roulette intérieure et sur les coupes, tranches dorées, Première livraison, en édition originale, de cet atlas d'ingénierie agricole. Il a été publié, en tout, 26 planches, "inventé(es), dessiné(es) et gravé(es)" par Guillaume. Guillaume, dont la charrue "à la Guillaume" fut couronnée par la Société Centrale d'Agriculture du département de la Seine, développa de nombreuses machines et instruments agricoles. Il les présente, en texte et en image, dans la présente publication : charrue à la guillaume, charrue dite Tourne-oreille, charrue sans roue dite araire, charrue à deux raies, charrue à quatre raies binette, hoüe à cheval, extirpateur, herse triangulaire, scarificateur, hache paille, moulin à bras, coupe-racines, et surtout en fin de volume le plan d'une batterie propre à battre toutes sortes de grains. Exemplaire aux armes de Maximilien Ier, roi de Bavière, (fuselé en bande d'azur et d'argent, chargé en coeur d'un écusson de gueules, à une épée d'argent garnie d'or passée en sautoir avec un sceptre d'or, le tout surmonté d'une couronne royale du même). Au moins deux exemplaires des Instrumens de Guillaume semblent avoir été reliés de même et porter des armes de princes, soit celui du château de Chantilly, frappé du fer du duc de Bourbon, et l'exemplaire cité dans l'OHR (pl. 2552, fer n° 6), aux armes de Louis-Antoine d'Artois, duc d'Angoulême : il s'agit vraisemblablement d'exemplaires de présentation. Lacune centrale à un feuillet, avec perte de texte, tache d'encre en marge de la dernière planche, sans atteinte à la gravure, rousseurs et mouillures claires. Quérard III, 533 (ne connaît que la première livraison). Couverture rigide

Bon [1] feuillet de titre, [2]

[Librairie Académique Didier] - MICHAUD [ Louis-Gabriel, 1773-1858 ] et POUJOULAT [ Jean-Joseph François, 1808-1880 ] (notes) ; Gaspard et Guillaume de Saulx Tavannes ; Bertrand de Salignac ; Gaspard de Colligny ; de La Chastre ; Guillaume de Rochechouart ; Achille Gamon, Jean Philippi

Reference : 51428

(1866)

Nouvelle collection des mémoires relatifs à l'Histoire de France, depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Tome VIII ( 8 ) : Gaspard et Guillaume de Saulx Tavannes - Mémoires (1515-1595) ; Bertrand de Salignac - Le siège de Metz par l’Empereur Charles-Quint en 1552 ; Gaspard de Colligny - Discours où sont sommairement contenues les choses qui se sont passées durant le siège de Saint-Quentin en 1557 ; de La Chastre - Mémoire du voyage du duc de Guise en Italie, etc. (1556-1557) ; Guillaume de Rochechouart [ maître d'hôtel de Charles IX] - Mémoires (1497-1558) ; Achille Gamon, Jean Philippi - Mémoires.

Nouvelle éd. ornée portraits gravés sur acier, 1 vol. in-4 br., Nouvelle collection des mémoires relatifs à l'Histoire de France, depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Librairie Académique Didier et Cie, Libraires-éditeurs, Paris, 1866, 641 pp. Titre complet de la collection : Nouvelle collection des mémoires relatifs à l'Histoire de France, depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, précédés de notices biographiques et littéraires sur chaque auteur des mémoires et accompagnés d'éclaircissements historiques par MM. Michaud et Poujoulat. Rappel de la liste des mémoires contenus dans ce tome : Gaspard et Guillaume de Saulx Tavannes - Mémoires (1515-1595) ; Bertrand de Salignac - Le siège de Metz par l’Empereur Charles-Quint en 1552 ; Gaspar de Colligny - Discours où sont sommairement contenues les choses qui se sont passées durant le siège de Saint-Quentin en 1557 ; de La Chastre - Mémoire du voyage du duc de Guise en Italie, etc. (1556-1557) ; Guillaume de Rochechouart [ maître d'hôtel de Charles IX] - Mémoires (1497-1558) ; Achille Gamon, Jean Philippi - Mémoires.

Etat satisfaisant (des rousseurs, exempl. encore non-coupé) pour ce tome de la remarquable collection publiée par le libraire monarchiste Louis-Gabriel Michaud. Pour ce travail, publié initialement en 1836-1839 en 39 volume (chez l'Edit. du commentaire analytique du Code civil), il fut assisté par son collaborateur Joseph-François Michaud. Ce dernier, historien, journaliste au journal l'Union et homme politique légitimiste, fut député de son département de naissance, les Bouches-du-Rhône de 1848 à 1851.

1748. Raynal. Histoire du Stadhouderat depuis son origine jusqu'à présent

"L'Histoire du Stadhouderat depuis son origine jusqu'à présent" (History of the Stadtholderate from its origins to the present) est un sujet qui traite de l'institution politique du Stadhouderat dans les Pays-Bas et leur histoire. Le Stadhouderat était une fonction politique importante aux Pays-Bas au cours de différentes périodes, en particulier pendant la République néerlandaise (1581-1795). Le Stadhouder (ou stathouder en néerlandais) était un représentant du pouvoir exécutif dans certaines provinces des Pays-Bas. Il était souvent choisi dans la famille d'Orange-Nassau et exerçait des fonctions similaires à celles d'un chef d'État dans les provinces qui le reconnaissaient en tant que tel. La fonction de Stadhouder n'était pas héréditaire, mais elle est souvent restée dans la même lignée familiale en raison du prestige de la Maison d'Orange-Nassau. L'histoire du Stadhouderat est étroitement liée à l'histoire politique des Pays-Bas pendant la période de la République néerlandaise. Il y a eu plusieurs Stadhouders célèbres au cours de cette période, tels que Guillaume d'Orange (Guillaume le Taciturne), Maurice de Nassau, Frédéric-Henri d'Orange, Guillaume III d'Orange, et d'autres membres de la Maison d'Orange-Nassau. Cette institution a joué un rôle crucial dans l'histoire politique des Pays-Bas, notamment pendant la guerre d'indépendance néerlandaise contre l'Espagne, les conflits internes entre partisans des Orangistes et des Républicains, et les évolutions politiques du XVIIe et XVIIIe siècle. L'histoire du Stadhouderat est riche en événements politiques, conflits, et changements de pouvoir, ce qui en fait un sujet intéressant pour quiconque s'intéresse à l'histoire politique des Pays-Bas. Manifeste contre les Princes d'Orange par l'Abbé Raynal Volume in-12, 165x110, reliure plein veau époque, avec manques et accrocs, usagés, mais mérite une restauration. bon état intérieur, complet, 246 pages, table des matières. Raynal Abbé Guillaume. Histoire du Stadhouderat depuis son origine jusqu'à présent. "L'Histoire du Stadhouderat depuis son origine jusqu'à présent" (History of the Stadtholderate from its origins to the present) est un sujet qui traite de l'institution politique du Stadhouderat dans les Pays-Bas et leur histoire. Le Stadhouderat était une fonction politique importante aux Pays-Bas au cours de différentes périodes, en particulier pendant la République néerlandaise (1581-1795). Le Stadhouder (ou stathouder en néerlandais) était un représentant du pouvoir exécutif dans certaines provinces des Pays-Bas. Il était souvent choisi dans la famille d'Orange-Nassau et exerçait des fonctions similaires à celles d'un chef d'État dans les provinces qui le reconnaissaient en tant que tel. La fonction de Stadhouder n'était pas héréditaire, mais elle est souvent restée dans la même lignée familiale en raison du prestige de la Maison d'Orange-Nassau. L'histoire du Stadhouderat est étroitement liée à l'histoire politique des Pays-Bas pendant la période de la République néerlandaise. Il y a eu plusieurs Stadhouders célèbres au cours de cette période, tels que Guillaume d'Orange (Guillaume le Taciturne), Maurice de Nassau, Frédéric-Henri d'Orange, Guillaume III d'Orange, et d'autres membres de la Maison d'Orange-Nassau. Cette institution a joué un rôle crucial dans l'histoire politique des Pays-Bas, notamment pendant la guerre d'indépendance néerlandaise contre l'Espagne, les conflits internes entre partisans des Orangistes et des Républicains, et les évolutions politiques du XVIIe et XVIIIe siècle. L'histoire du Stadhouderat est riche en événements politiques, conflits, et changements de pouvoir, ce qui en fait un sujet intéressant pour quiconque s'intéresse à l'histoire politique des Pays-Bas. Manifeste contre les Princes d'Orange par l'Abbé Raynal Volume in-12, 165x110, reliure plein veau époque, avec manques et accrocs, usagés, mais mérite une restauration. bon état intérieur, complet, 246 pages, table des matières. A la Haye MDCCXLVI ref/23/5

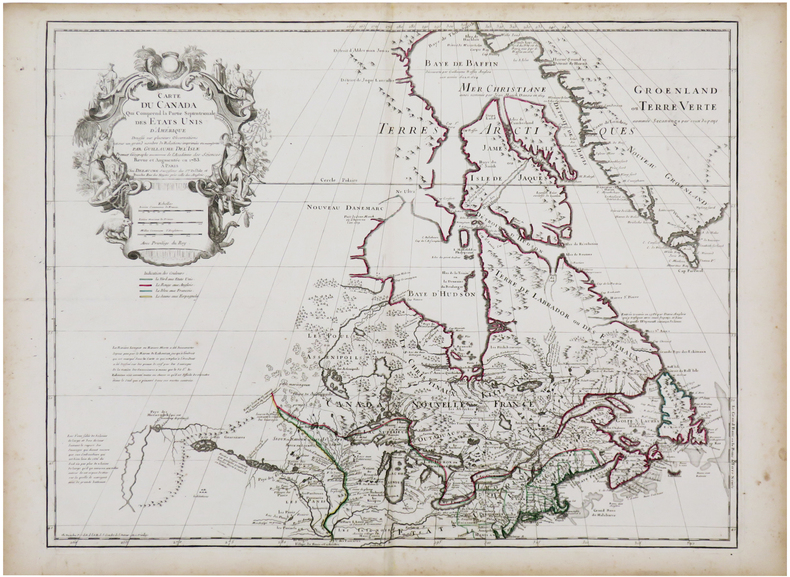

Carte du Canada qui comprend la partie septentrionale des États Unis d'Amérique.

Paris, Dezauche, 1783. 502 x 648 mm.

Belle carte du Canada, dressée par Guillaume de l'Isle en 1703. Rare édition revue et augmentée par Jean-Claude Dezauche, successeur de Guillaume de l'Isle et de Philippe Buache, en 1783, année de la fondation des États-Unis. Lorsque Guillaume de l'Isle dresse cette carte en 1703, celle-ci devient l'une des plus remarquables cartes du Canada du début du XVIIIème siècle, et l'une des plus importantes du cartographe. C'est la première carte à donner une représentation correcte des cinq Grands Lacs, et c'est aussi la première sur laquelle figure la ville de Détroit, deux ans seulement après la fondation de cette ville par Cadillac. Guillaume de l'Isle utilisa les compte-rendus les plus récents transmis par les voyageurs français comme Jean-Baptiste-Louis Franquelin et Louis Jolliet, et les tout premiers missionnaires jésuites. La carte montre également la mythique Rivière Longue se jetant dans le Mississippi, citée pour la première fois par le baron de Lahontan en 1703. Elle est ornée d'un superbe cartouche de titre décoré des armoiries royales et de plusieurs personnages, comprenant des missionnaires et des natifs. En 1783, alors que les États-Unis viennent d'être fondés, Jean-Claude Dezauche publie une nouvelle édition revue et augmentée, après avoir modifié le titre original de Guillaume de l'Isle (Carte du Canada ou de la Nouvelle France et des découvertes qui y ont été faites). Cela en fait donc l'une des premières cartes imprimées à nommer les États-Unis, dont on voit ici la partie nord jusqu'au Maryland. Les États-Unis furent proclamés par le Traité de Paris signé le 3 septembre 1783, qui mettait un terme à la Guerre d'Indépendance et reconnaissait les treize États-Unis d'Amérique. Le Traité fut ratifié le 14 janvier 1784 par le Congrès de la Confédération et le 9 avril par le roi Georges III d'Angleterre ; l'échange des ratifications eut lieu le 12 mai 1784 à Paris. Dezauche a ajouté sous le titre une légende de 4 couleurs, correspondant aux nouvelles frontières : les régions délimitées en vert pour les États-Unis, en rouge pour les Anglais, en bleu pour les Français, et en jaune pour les Espagnols. Éminent cartographe et premier géographe du roi, Guillaume de l'Isle fut le premier à rétablir l'étendue exacte de la Méditerranée, et à rendre à la Californie sa forme correcte de péninsule. Bel exemplaire, contours aquarellés à l'époque. Très légères piqûres dans les marges. Tooley, p. 21, 42 ; Kershaw, 315.

[Guillaume] - ( GUILLAUME - LAUT ) - EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.

Reference : 7435

(1900)

Exposition Universelle de 1900. Au Théatre des Bonshommes Guillaume , Au Cours la Reine ( Rue de Paris).

1900 Paris, Simonis Empis éditeur, sans date ( 1900); plaquette in-4° oblong agrafée, couverture crème illustrée d'une vignette en médaillon de Guilllaume en couleurs au 1er plat, titre en noir et rouge, publicité pour l' "Aquarium de Paris entièrement à l'eau de mer " au 2nd plat ; 20pp.Texte de Ernest Laut imprimé en bleu et illustrations d'Albert Guillaume. Les illustrations sont tirées en bleu sur fond or ou jaune ( militaires, scènes antiques, bal des 4 z'arts,etc..).

L'édifice de l'architecte Henri Guillaume, avenue du Cours la Reine, " est décoré de panneaux décoratifs de Georges Picard et d'une longue frise de marionnettes dessinées et peintes avec la verve endiablée qui caractérise le talent d'Albert Guillaume ".Couverture jaunie, arrachage de papier à 2 pages en vis à vis avec petite trace de mouillure.( GrF) Absente jusqu'au 16 mars, vos commandes seront enregistrées mais je ne pourrai y répondre qu'à partir du dimanche 17. Merci de votre compréhension.

La mort de l'empereur d'Allemagne Guillaume Ier. Au verso : Le prince Guillaume, nouveau Kronprinz. La famille impériale, le palais impérial.

- 3 pages 24 x 32 cm.

Vieux papier. 3 pages extraites du supplément illustré des Annales. Portrait de Guillaume Ier gravé par Lepère. Les Annales politiques et littéraires, Mars 1888.

Apollinaire, Guillaume. I.C.A. London Nov. 68.

3 Kataloge + Beilagen. London, The Institute of Contemporary Arts, 4°. Originalbroschuren und lose Beilagen in Originalkartonmappe.

Guillaume Apollinaire 1880-1918. A Celebration 1968. 28 n.n. S. - Apollinaire par delà la Manche et l'Atlantique. A Bibliography of and about Guillaume Apollinaire in English. 1940-1967. Compiled by Peter Hoy. 12 n.n. S. - 'Come back Guillaume, all is forgiven'-Annie. An invitation exhibition of works created especially for the Apollinaire Anniversary Celebration. 8 n.n. S. - 1 Bl. Index für die 9 losen Beilagen (8 Blatt und 1 Schallplatte), 1 Bl. Films, 1 gefaltetes Blatt «Guillaume Apollinaire. Horoscope. By Valentine Penrose. - Mappe stellenweise etwas knittrig und am Rücken eingerissen. Horoskop im Falz gestaucht.

La Vie de Monseigneur Sainct Bernard devot chappelain de la Vierge Marie et premier abbé de Clerevaux. translatée de latin en françois et mise en sept livres distinctz par ung ancien religieux dudit clerevaux

Paris, François Regnault, 1518 circa in-4 gothique à deux colonnes (13 x 20 cm), (10)-162-(6) ff. (sign. a6, b4, A-X6, AA-GG6); maroquin noir, dos orné à nerfs, double encadrement de filets dorés, armes dorées au centre des plats, dentelle intérieure, tranches dorées (Koehler). Restaurations discrètes à l’angle supérieur des dix derniers feuillets ; quelques pâles mouillures.

Rare édition française de la Vie de Saint Bernard traduite du latin par Guillaume Flameng, sortie des presses de François Regnault avec sa grande marque typographique à l'éléphant sur le dernier verso (Renouard 940).« Ouvrage dans lequel se lisent plusieurs passages très singuliers, et différentes pièces de vers. On l'attribue à Guillaume Flameng sans doute parce qu'il se trouve des vers de ce religieux au commencement et à la fin du livre et qu'au premier prologue en vers il est dit : composé par Guillaume flameng, jadis chanoine de Langres de meurant à Clairvaux » (Brunet).Guillaume Flameng (Langres 1455? - Clairvaux 1540?) auteur de La Devote Exortation, a composé divers ouvrages notamment une Passion de Saint Didier jouée à Langres en 1482, chapitre où il obtint une prébende.Feuillet de titre orné au recto d’un bois (8 x 10 cm) illustré d’une Vierge à l’enfant avec St Bernard agenouillé recevant le lait du sein de Marie et au verso d’un bois pleine-page (10,5 x 13 cm) montrant un copiste (Saint Bernard ?) en sa bibliothèque.La Vie de Saint Bernard en sept livres fut imprimée une première fois circa 1491 (Dijon Metlinger) puis réimprimée à Troyes en 1510 : les cinq livres liminaires ont été traduits du latin par Guillaume Flameng (les vies de la mère et de la soeur de Saint Bernard sont extraites du saint par Jehan L’Hermite) tandis que les deux derniers sont de sa composition suivis de pièces en vers adressées à Saint Bernard et Monseigneur Sainct-Denis, martyr et apostre de France.Bel exemplaire aux armes de François-Florentin-Achille, baron de Seillière, propriétaire du château de Mello avec son cachet en marge du feuillet aii. Catalogue des livres rares et précieux des XVe, XVIe et XVIIe siècles provenant de la bibliothèque de Monsieur Ch.-L. Fière (1933), n°111 avec reproduction du titre ; Brunet V, 1189 ; Goff F-192 ; Bechtel V-139 ; Fairfax-Murray, French n°571. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Phone number : 06 46 54 64 48

Alcools. Poèmes 1898-1913

Mercure de France, Paris 1913, 11,5x18,5cm, broché.

| «?à Henri Ghéon dont j'aime la poésie, Guillaume Apollinaire?» | * Édition originale, un des exemplaires de première émission numérotés à la presse, il n'a été tiré que 23 Hollande en grands papiers. Ouvrage illustré, en frontispice, d'un portrait de Guillaume Apollinaire par Pablo Picasso. Dos insolé comportant de discrètes restaurations. Notre exemplaire est présenté sous chemise en demi maroquin rouge, dos à cinq nerfs, date en queue, plats de papier, étui de papier identique bordé de maroquin rouge, ensemble signé Boichot. Rare envoi autographe signé de Guillaume Apollinaire?: «?à Henri Ghéon dont j'aime la poésie, Guillaume Apollinaire?». Notre exemplaire comporte, en outre, cinq corrections à la plume de la main d'Apollinaire aux pages 71, 77, 92, 110 et 189. Un quatrain autographe à l'encre noire a été monté au verso du frontispice. *** Apollinaire envoya cet exemplaire au critique littéraire de La Nouvelle Revue Française, Henri Ghéon. Le poète prit soin de corriger lui-même les coquilles encore présentes dans cette toute première édition, corrections que l'on retrouve dans d'autres exemplaires du service de presse ou offerts par l'auteur. Après réception de son exemplaire, Ghéon consacra un article à Alcools («?Alcools, par Guillaume Apollinaire?», Nouvelle Revue Française, n° LVI, 1er juillet 1913), qualifiant le recueil de «?démarche aventureuse?». Les envois d'Apollinaire sur ce texte sont rares et recherchés. Le petit quatrain satirique autographe d'Apollinaire monté au verso du frobntispice, composé deux ans plus tôt, n'a pas la prétention poétique d'Alcools. Il partage toutefois avec ce célèbre recueil quelques détails qui éclairent la composition de la plus grande uvre d'Apollinaire. Publié, sous le pseudonyme de «Montade», dans le Mercure de France d'avril 1911 avec cinq virgules, le manuscrit du poème est composé sans aucune ponctuation, comme ceux de l'avant-gardiste Alcools. La forme même de ce petit poème révèle la curiosité d'Apollinaire et sa constante recherche de renouvellement du genre poétique comme en témoigne le chapeau qui introduira la publication auMercure de ce petit pamphlet: «Chantecler a été l'occasion pour les poètes français de reprendre un genre délaissé l'épigramme.(...) Le Rivoli de M. Fauchois a aussi inspiré des épigrammes. En voici deux qui sont bien tournés. L'une a été insérée dans l'Intransigeant : Après Beethoven, Amen! Après Rivoli, au lit! La seconde, parce qu'il y a plus de ruelles, court les brasseries: Le grand Napoléon, au jour de Rivoli, Avait fait, par ma foi, une belle trouvaille, Inutile vraiment puisque partout on lit Qu'à l'Odéon Fauchois a perdu la bataille» On notera l'appréciation du poète sur sa propre production, et son désir d'une poésie qui flâne, libérée du carcan de l'imprimerie, dans les rues et les bistrots, sans entrave de ponctuation ou de rectitude, à l'instar de la calligraphie plongeante de ces vers manuscrits, neuf ans avant Calligrammes. - Photos sur www.Edition-originale.com -

Phone number : 01 56 08 08 85

( Bandes Dessinées ) - Guillaume Sorel - Charles Lutwidge Dodgson dit Lewis Carroll - Henri Parisot.

Reference : 8942

(2014)

Alice au Pays des Merveilles, illustré par Guillaume Sorel. ( Tirage unique à 220 exemplaires numérotés et signés par Guillaume Sorel ).

Editions Toth / Editions Rue de Sèvres 2014. In-4 cartonnage éditeur de 128 pages au format 29,5 x 23,5 cm. Couverture illustrée. Dos carré. Plats et intérieur frais. Voilà le texte original de Lewis Carroll, traduit par Henri Parisot, illustré par Guillaume Sorel, avec sa version d'Alice, imaginée auparavant dans le recueil d’illustrations Univers fantastiques. Dossier graphique en fin d'ouvrage avec illustrations et croquis inédits. Tirage unique à 220 exemplaires numérotés et signés par Guillaume Sorel. Edition originale en état de neuf. Epuisé

Site Internet : Http://librairie-victor-sevilla.fr.Vente exclusivement par correspondance. Le libraire ne reçoit, exceptionnellement que sur rendez-vous. Il est préférable de téléphoner avant tout déplacement.Forfait de port pour un livre 7 €, sauf si épaisseur supérieure à 3 cm ou valeur supérieure ou égale à 100 €, dans ce cas expédition obligatoire au tarif Colissimo en vigueur. A partir de 2 livres envoi en colissimo obligatoire. Port à la charge de l'acheteur pour le reste du monde.Les Chèques ne sont plus acceptés.Pour destinations extra-planétaire s'adresser à la NASA.Membre du Syndicat Lusitanien Amateurs Morues

Souvenirs de Guillaume Apollinaire

Boite en bois de 283 x 217 x 25 mm. ENSEMBLE DE SOUVENIRS COLLECTÉS AVEC SOIN PAR GUILLAUME APOLLINAIRE et conservés dans une boite en bois, sur le verso du couvercle est collé une grande étiquette manuscrite provenant d'un pli postal (tampon) : Guillaume Apollinaire, Boulevard St Germain 202 Paris. - Deux grandes cartes de France dépliantes (papier sur toile) des années 1889 et 1890, toutes deux portent le tampon de la collection Apollinaire. Les villes de Monaco, Aix-les-Bains, Lyon et Paris sont surlignées ou entourées sur la carte de 1890. Apollinaire a vraisemblablement marqué l'itinéraire qu'il fit avec sa mère et son frère en 1899, lorsqu'ilsdéménagèrentde Monaco pour vivre à Paris. - 3 coupures de journaux avec une note autographe de Guillaume Apollinaire sur chacun (date et titre du journal) : "Les Échos de Paris 18 juin 1910" : Dernier entretien avec Jean Moréas ; " 3 avril c'est à dire le 2 avril au soir" : Les Obsèques de Jean Moréas" ; "Com. 27 mar 10" Autres article d'intérêt général. Tampon de la collection Apollinaire sur le premier article. - 18 cartes ou cartons publicitaires illustrés et très colorés - tous portent le tampon de la collection Apollinaire : - Un éléphant porteur à découper : La Phosphatine Falières - Venez déguster le véritable POT au FEU chez Guénée, 59 rue de Rome - La Mode Contemporaine chez Lejeune (deux variantes de couleurs) - Une affaire d'honneur : Aux Deux Villageois - Vêtements de travail - Bar-Lock à écriture visible : Columbia & Royal Typewriters (deux ex.) - Biscuits : Suprême Pernot & Lu - Bois tu seras à l'abri des épidémies : Alcool de menthe de Riqlès - Life Taylor costumes pour homme et dames : un calendrier et une annonce d'exposition - une carte animée d'une belle prenant son bain : pour les chauffages au feu La Salamandre - une carte postale en espagnole pour les dentifrices Thymol=Casal, avec un filtre solaire permettant d'observer l'éclipse totaledu 30 août 1905. - une enfant et des animaux et insectes anthropomorphes pour les Biscuits Huntley & Palmers (trois variantes) - L'arte de la Ceramica à Firenze - un billet d'entrée pour 4 personnes à la Tour saint-Jacques Trois illustrations avec letampon de la collection Apollinaire : - une carte postale dessinée en pyrogravure - scène de chat et chien - Un couple couple endimanché de dos - dessin à la plume - un gravure pornographique en couleurs - une leçon d'histoire naturelle. Emouvant ensemble collecté par le jeune Guillaume Apollinaire et qu'il conserva précieusement.

Signé par l'auteur

[Chez Brissart-Binet, Chez Techener,] - COQUILLART, Guillaume ; (TARBE, Prosper) ; [ COQUILLARD, Guillaume ]

Reference : 64631

(1847)

Les Oeuvres de Guillaume Coquillart (2 Tomes - Complet)

Un des 40 exemplaires sur jésus vergé d'un tirage à 375 exemplaires (dont 325 sur carré vergé, 5 sur papier jonquille, 5 sur papier bleu), 1 vol. grand in-8 reliure de l'époque demi-maroquin à coins bleu nuit, dos à 5 nerfs dorés orné, non rogné, avec armoiries de Th. de Jonghe poussées au dos en queue, Chez Brissart-Binet, Reims, Chez Techener, Paris, 1847, xxxv-217 pp. et 1 f. n. ch., 249 pp. et 1 f. n ch.

Bel exemplaire aux armes du grand bibliophile belge et spécialiste d'héraldique et de généalogie, Jean-Baptiste Théodore de Jonghe (1801-1860). On retrouve cet exemplaire au numéro 2626 du catalogue de la vente de ses livres et manuscrits (parus chez Heussner, Tome I, en 1860) qui signale un exemplaire sur papier vergé, "dos et coins en maroq. bleu du Levant, n. rogné". Le format exact de l'ouvrage nous permet d'identifier un des 40 exemplaires sur Jésus vergé. Hommage au poète rémois Guillaume Coquillart (1452-150), cette édition imprimée aux frais des bibliophiles de Reims est accompagnée de variantes, de notes et d'un glossaire, dont l'érudition font tout le mérite. Chanoine et official de la ville de Reims en 1482, Guillaume Coquillart connut une renommée telle qu'il est cité par Clément Marot aux côtés de Villon, mais ses oeuvres furent largement oubliées par la suite, avant leur réédition au milieu du XIXe siècle. Bon exemplaire de belle provenance (petit frott. à deux coins, rares rouss., infimes frott. en coiffes, très bel état par ailleurs, ex-libris armorié de Jonghe et ex-libris Roland Thibaut). Brunet, II, 267

Catalogue des Livres de la Bibliothèque de feu M. le Duc de La Vallière.

Paris, Guillaume de Bure fils aîné, 1783 et Nyon l'aîné, 1784 9 volumes in-8 de (2) ff., LXIV, 71, 602 pp. - (2) ff., 758 pp. - (2) ff., 388, 376, 92, X, 90, 42 pp, (1) f. - (2) ff., XIII-LXIV, 561 pp. - XII, 538 pp. - XII, 464 pp. - XII, 488 pp. - XII, 608 pp. - XIV, 663 pp., veau marbré, filet à froid en encadrement sur les plats, dos lisses ornés de caissons de fleurons dorés, pièce de titre et de tomaison de maroquin… Lavallière, tranches rouges (reliures de l'époque).

"Édition originale, complète de ses deux parties en 9 volumes, du modèle canonique des catalogues de collections bibliophiliques. C'est à partir de 1738, à la vente du comte de Hoym, que celui que l'on désigne alors encore sous le titre de duc de Vaujours, intervient sur le marché du livre. Dès lors, pendant plus de 40 ans, le duc de La Vallière - nommé ainsi à la mort de son père, en 1739 - n'aura de cesse de constituer l'une des plus notables bibliothèques privées parisiennes, tant par la qualité que la quantité de ses ouvrages. Petit-neveu de la célèbre favorite de Louis XIV, Louis-César de la Baume Le Blanc, duc de La Vallière (1708-1780), est l'un des plus puissants seigneurs de la cour de Louis XV. Animé d'un sincère amour des livres, sa bibliothèque englobe tous les domaines avec un intérêt personnel plus manifeste pour les mystères médiévaux, le théâtre, les poésies françaises anciennes, les pièces gothiques (imprimées jusque vers 1550), ou encore les manuscrits et impressions sur vélin. Pour bâtir cette exceptionnelle librairie, il s'entoure d'une équipe de savants bibliographes et de rabatteurs dans toute l'Europe. Son importante fortune est mise au service de sa dévorante passion. Le duc est présent dans toutes les grandes ventes publiques - ses dépenses à la vente Gaignat en 1769 s'élèvent à 86.000 livres -, il procède également à de nombreux achats de bibliothèques en bloc - Guyon de Sardière en 1759, Jackson en 1775, etc. -, mais aussi à des ventes à l'amiable ou des échanges, n'hésitant pas à faire pression sur des bibliothèques de communautés religieuses pour obtenir les exemplaires rares en leur possession qu'il convoite. Acquéreur compulsif, le duc de La Vallière ne considère pas sa bibliothèque comme un ensemble figé. De son vivant, il fait procéder à trois ventes, en 1768, 1773 et 1777, à travers lesquelles il se déleste d'environ 10.000 livres, essentiellement des doubles, et, par ailleurs, il refusera toujours de publier un catalogue de sa collection. La date de 1768 marque un tournant : au moment où il se sépare d'une partie de son premier fonds, et déplace sa bibliothèque de son château de Montrouge à son hôtel de la rue du Bac, le duc engage comme bibliothécaire l'érudit et atrabilaire abbé Jean-Joseph Rive (1730-1791). Pendant douze ans, jusqu'à la mort de son patron, sous la terrible conduite du ""Dogue du duc de La Vallière"", la bibliothèque connaît un extraordinaire développement, mettant l'accent notamment sur les éditions princeps des classiques grec et latins ou sur les hétérodoxes. Son insupportable personnalité le fait écarter de la bibliothèque, et donc de la rédaction du catalogue de vente, dès la mort de son persévérant protecteur. Le duc de La Vallière laisse un fonds de 32.447 numéros, représentant près de 50.000 volumes, et si l'on ajoute les 10.000 vendus de son vivant, ce sont près de 60.000 volumes qui seront passés par ses mains. Pour la première partie de la vente publique qui a lieu de janvier à mai 1784, Debure, aidé de Van Praet pour les manuscrits, choisit rapidement parmi les exemplaires les plus spectaculaires, près de 5700 numéros décrits dans les trois premiers volumes du catalogue. Ces 10.000 volumes totalisent la somme extraordinaire de 464.677 livres. Parmi les enchères les plus élevées, on note : n° 28 Biblia Sacra Latina, Mayence, Fust et Schoeffer, 1462, maroquin violet, sur vélin, [acheté 3200 l. à la vente Gaignat 1769 (n° 17), payé par ce dernier 4000 l.], 4085 livres. n° 273 Breviarum secundum usum Sarum, […], maroquin rouge, manuscrit sur vélin enluminé à l'usage de l'Église d'Angleterre, XVe s., 5000 l. n° 324 Officium Beatæ Mariæ Virginis, manuscrit sur vélin enluminé exécuté pour François Ier, maroquin rouge, 3012 l. n° 913 M. Servet, Christianismi Restitutio, 1553, maroquin rouge à compartiments, exemplaire G. de Boze, Pdt de Cotte et Gaignat [acheté 3810 l. à sa vente 1769, n° 569 l.], 4120 l. n° 1556 Recueil de Fleurs & d'Insectes peints sur vélin par Daniel Rabel en 1624, in-f°, maroquin rouge, 7400 l. n° 2432 Publii Virgilii Maronis Opera, Rome, C. Sweynheym et A. Pannartz, [1469], édition princeps, 4101 l. n° 3247 N. Robert et N. Jarry, La Guirlande de Julie, manuscrit sur vélin, maroquin rouge doublé, 14.510 l. record absolu de la vente, l'exemplaire étant finalement racheté par la fille et héritière du duc, la duchesse de Châtillon. n° 5420 Caumartin, Recherche de la Noblesse de Champagne, Châlons, 1673, maroquin rouge imprimé sur vélin, armoiries coloriées, 7601 l. La seconde partie de la vente prévue, les volumes IV à IX, rédigée par le libraire Noyon est publiée en 1784. Elle totalise près de 26.748 numéros pour 40.000 volumes ; mais ceux-ci ne subissent pas le feu des enchères, car ils sont acquis en bloc en 1786, pour 80.000 livres, par le marquis de Paulmy qui les revend quelques mois plus tard au comte d'Artois. Ils sont aujourd'hui conservés à la bibliothèque de l'Arsenal. Comme le souligne Dominique Coq, à la suite de Rive, la deuxième partie du catalogue La Vallière a été négligée par les bibliophiles au profit des trois premiers volumes du catalogue. Pourtant ""des livres aussi rares, sinon plus, mais moins tapageurs, s'y trouvaient en nombre […] : éditions rarissimes d'auteurs italiens, petits recueils collectifs de poètes du XVIe siècle, plusieurs incunables uniques, une centaine de catalogues de ventes annotés […]"". Ils sont ici à découvrir avant d'aller les consulter à l'Arsenal. Portrait en médaillon du duc de La Vallière, dessiné et gravé par Charles-Nicolas Cochin, en frontispice Les trois premiers volumes comprennent en outre cinq hors-texte dépliants : une gravure représentant les Enfers (n° 763), et quatre pages reproduites en fac-similés (n° 2179 - 2 pl. - ; n° 2433 et n° 4889). Bel exemplaire en reliures de l'époque, annoté avec les prix, pour les trois premiers volumes, les seuls regroupant les livres vendus aux enchères. Monogramme manuscrit à l'encre brune sur la page de titre. Des bibliothèques Anatole Basseville (1834-1923), Maurice Escoffier (ventes 1933-1934) et Jean Lagny (1911-2001) avec ex-libris. Dominique Coq, ""Le parangon du bibliophile français : le duc de la Vallière et sa collection"", Histoire des bibliothèques françaises, II Les bibliothèques sous l'Ancien Régime 1530-1789, C. Jolly (dir.), Paris, 1988, pp. 315-331."

(CNE)

Phone number : + 33 (0)1 42 89 51 59

Artbook. ( Tirage de luxe à 199 exemplaires numérotés et signés par Guillaume Sorel, avec ex-libris et portofolio, aussi numérotés et signés ).

Editions Toth 2005. In-4 cartonnage éditeur, pleine toile bordeaux, de 128 pages au format 24,5 x 24,5 cm. Couverture avec illustration inédite collée et gravage à chaud de la signature de Guillaume Sorel. Dos carré avec titre. Plats et intérieur frais. Contient une interview exclusive de Guillaume Sorel, sa bibliographie détaillée et plus de 150 illustrations en grande majorité inédites, présentant la totalité des illustrations réalisées pour des couvertures de romans principalement chez Denoël, Mnémos et Fleuve Noir ( Edgar Poe, Michael Moorcock, Anne Rice, Fritz Leiber, Roger Zelazny, Dan Simmons, Ray Bradburry, Thomas Day,…) ainsi que quelques unes réalisées pour des magazines, comme Cassus Belli ou Bifrost. On trouve aussi toutes les propositions alternatives faites aux éditeurs pour ces mêmes projets, et de nombreux dessins inédits, toujours en rapport avec la littérature…Tirage de luxe à 199 exemplaires numérotés et signés par Guillaume Sorel, enrichi d'un ex-libris inédit et d'un portofolio contenant huit illustrations inédites représentant de " fausses " couvertures des romans préférés du dessinateur. Ces 2 bonus sontaussi numérotés et signés. Rare édition originale, épuisée, en état de neuf, scellée sous blister.

Site Internet : Http://librairie-victor-sevilla.fr.Vente exclusivement par correspondance. Le libraire ne reçoit, exceptionnellement que sur rendez-vous. Il est préférable de téléphoner avant tout déplacement.Forfait de port pour un livre 7 €, sauf si épaisseur supérieure à 3 cm ou valeur supérieure ou égale à 100 €, dans ce cas expédition obligatoire au tarif Colissimo en vigueur. A partir de 2 livres envoi en colissimo obligatoire. Port à la charge de l'acheteur pour le reste du monde.Les Chèques ne sont plus acceptés.Pour destinations extra-planétaire s'adresser à la NASA.Membre du Syndicat Lusitanien Amateurs Morues

Write to the booksellers

Write to the booksellers

![[Assemblée littéraire de Guillaume Vassé]. Cahos poétique.. VASSÉ (Guillaume).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/10274_1_thumb.jpg)

![[Assemblée littéraire de Guillaume Vassé]. Cahos poétique.. VASSÉ (Guillaume).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/10274_2_thumb.jpg)

![[Assemblée littéraire de Guillaume Vassé]. Cahos poétique.. VASSÉ (Guillaume).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/10274_3_thumb.jpg)

![Les Oeuvres de Guillaume Coquillart (2 Tomes - Complet). COQUILLART, Guillaume ; (TARBE, Prosper) ; [ COQUILLARD, Guillaume ]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CDL/64631_thumb.jpg)

![Les Oeuvres de Guillaume Coquillart (2 Tomes - Complet). COQUILLART, Guillaume ; (TARBE, Prosper) ; [ COQUILLARD, Guillaume ]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CDL/64631_2_thumb.jpg)

![Les Oeuvres de Guillaume Coquillart (2 Tomes - Complet). COQUILLART, Guillaume ; (TARBE, Prosper) ; [ COQUILLARD, Guillaume ]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CDL/64631_3_thumb.jpg)