7538 books for « balzac h de »Edit

-

Type

Art print (1)

Book (7539)

Maps (1)

Postcards (1)

-

Latest

Last 3 days (10)

Last month (94)

Last week (8)

-

Language

French (7528)

German (1)

Portuguese (1)

Russian (12)

-

Century

17th (47)

19th (1051)

20th (3422)

21st (123)

-

Countries

Belgium (251)

Brazil (2)

Canada (22)

Côte d'Ivoire (11)

Denmark (3)

France (6886)

Germany (28)

Greece (4)

Italy (5)

Spain (25)

Switzerland (291)

United States of America (14)

-

Syndicate

ALAC (22)

CLAM (8)

CLAQ (8)

CNE (22)

ILAB (3650)

NVVA (48)

SLACES (48)

SLAM (3537)

SNCAO (2)

Topics

- Africa (31)

- Arabic (31)

- Autographs (16)

- Balzac honoré de (7254)

- Balzacians (13)

- Barber (6)

- Belles lettres (12)

- Bertall (33)

- Children’s books (23)

- Chouan (7)

- Christmas (15)

- Clubs (8)

- Collaboration (7)

- Comedy (77)

- Cosyns (8)

- Daumier (40)

- Dignimont (7)

- Dore gustave (66)

- Dubout (15)

- Early printed books (16)

- Education (6)

- Education - morals (6)

- Essays (38)

- Ethic (7)

- Fables (8)

- Fantastic (9)

- First edition (133)

- Gastronomy (9)

- Gavarni (28)

- Germanic languages (22)

- Grandville (20)

- Guez de balzac jean louis (11)

- Head edition (8)

- Hetzel (9)

- History (48)

- Illustrated books (101)

- Illustrators (14)

- Legends (12)

- Literature (31)

- Literature 19th century (17)

- Love (6)

- Marriage (8)

- Modern comic (33)

- Modern illustrated book (21)

- Morals & customs (18)

- Napoleon i (20)

- Newspapers press (15)

- Paris (45)

- Philosophy (27)

- Picart le doux (7)

- Policy (13)

- Printing (7)

- Professions guilds (14)

- Psychology (9)

- Reliure (61)

- Reviews (8)

- Robida (16)

- Shapes & colours (6)

- Signed binding (8)

- Tales (71)

- Theatre (53)

- Touraine (25)

- Vellum (14)

- Vidal (13)

- Women (the) (8)

- Woods & woods’ price lists (19)

- Xixth century (16)

- Xviii th century (24)

- Youth (18)

LA COMEDIE HUMAINE. Tome 4. contient BEATRIX. LA GRANDE BRETECHE. LA MESSE DE L'ATHEE

format moyen, reliure cuir. Tranche supérieur dorée.514 pages.très bon état. Une expédition par Mondial Relay pourra vous çetre proposée 1985 Jean de Bonnot

LA COMEDIE HUMAINE. Tome 5. contient UN DEBUT DANS LA VIE. MODESTE MIGNON

Format moyen, reliure cuir. Tranche supérieure dorée.507 pages. Bon état. Une expédition par Mondial relay pourra vous être proposée 1985 Jean de Bonnot

LA COMEDIE HUMAINE. Tome 21. contient LES PAYSANS. LOUIS LAMBERT. EL VERDUGO. APPENDICE

format moyen, reliure cuir. Tranche supérieure dorée.492 pages.bon état. Une expédition par Mondial relay pourra vous être proposée 1986 Jean de bonnot

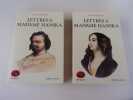

LETTRES A MADAME HANSKA

dans un étui cartonné. 2 forts volumes. Format moyen. 957 + 1209 pages. Photos n/b dans un cahier au centre de chaque volume. L'ensemble en bon état. Une expédition par Mondial Relay pourra vous être proposée 1990 Robert Laffont coll Bouquins

Les Ressources de Quinola

Hippolyte Souverain, Paris 1842, 13,5x22cm, relié.

Edition originale rare. Reliure en demi maroquin caramel, dos à cinq nerfs, contreplats et gardes de papier peigné, couvertures restaurées conservées, toutes tranches peignées. Rousseurs. Important envoi autographe signé d'Honoré de Balzac sur la page de faux-titre à son ami Laurent-Jan, dédicataire de Vautrin, modèle de Bixiou, de Léon de Lora et de nombreux autres personnages de La Comédie humaine. Il fut pour Balzac à la fois son meilleur ami, son secrétaire fondé de pouvoir, son nègre littéraire et peut-être même... son « dilectus ». « ... le singulier fait de l'inventeur qui fit manuvrer à Barcelone, au XVIème siècle un vaisseau par la vapeur, et qui le coula devant trois cent mille spectateurs sans qu'on sache ce qu'il est devenu, ni le pourquoi de cette rage. Mais j'ai deviné le pourquoi et c'est ma comédie. » (lettre à Mme Hanska) Les Ressources de Quinola, c'est tout à la fois Les Fourberies de Scapin et Les Noces de Figaro. L'ambition de Balzac à partir des années 1840 et jusqu'à sa mort fut en effet de conquérir une renommée semblable à celle de ses illustres prédécesseurs. Espoir aussi vain que tenace, il ne douta pourtant jamais, échec après échec, de l'imminence de son succès. Peut-être l'auteur de La Comédie humaine pensait-il que le principal ressort comique tient au personnage principal et à ses réparties cinglantes. Or justement, ce personnage, cet arlequin féroce et éloquent, Balzac le connaissait bien, il se nommait Laurent-Jan et ce fut le plus proche et le plus fidèle ami des dernières années de sa vie. Bien que la majeure partie de leur correspondance semble avoir disparu, on estime que leur rencontre est antérieure à 1835.(Albéric Second fait mention d'un diner rue Cassini où Balzac demeura de 1829 à 1835). Personnage excentrique et provocateur, Laurent-Jan occupe une place de choix dans la vie de bohème que Balzac mène durant ces années avec notamment Léon Gozlan, Charles Lassailly, Paul Gavarni et Albéric Second, auprès desquels l'écrivain « s'encanaille avec plaisir et profit » (Maurice Regard, Balzac et Laurent-Jan). Tous sont restés discrets sur les « excès » de ces années tumultueuses dont on conserve pourtant d'éloquentes traces dans leurs correspondances, comme cette missive dans laquelle Balzac invite Gavarni à une soirée chez Laurent-Jan pour « [s]'élonger un brin une chotepis très bien habillée » signée « TicTac dit vit d'ours ». Laurent-Jan fut le principal organisateur de ces orgies balzaciennes, dans sa demeure du 23 rue des Martyrs, qui ont inspirées quelques scènes de la Comédie Humaine : «Le sérail offrait comme le salon d'un bordel des séductions pour tous les yeux et des voluptés pour tous les caprices. Il y avait une danseuse nue sous des voiles de soie, des vierges factices, mais qui respiraient une religieuse innocence, des beautés aristocratiques, fières mais indolentes, une anglaise blanche et chaste des jeunes filles engageant la conversation en assénant quelques vérités premières comme : - La vertu, nous la laissons aux laides et aux bossues !» (cf. Hervé Manéglier, Les artistes au bordel, 1997) Ces années folles coïncident dans l'uvre de Balzac avec la création de personnages sexuellement ambivalents ou clairement homosexuels comme Zambinella et Séraphita les androgynes, Raphaël de Valentin qui a « une sorte de grâce efféminée», Louis Lambert, « toujours gracieux comme une femme qui aime », Lucien de Rubempré, et surtout celui que l'on considère aujourd'hui comme le premier homosexuel de la littérature française : Vautrin. Au regard de cet intérêt particulier pour les différentes formes de sexualité dont témoigne La Comédie humaine durant les années 1830 à 1836 (ni avant, ni après si l'on en croit Maurice Regard), de nombreux critiques se sont intéressés à la sexualité de Balzac durant cette période lors de laquelle l'écrivain connut la presque totalité de ses jeunes collaborateurs. Ainsi S. J. Bérard et P. Citron s'interrogent-ils sur les surprenantes saillies qui parsèment la correspondance de Balzac avec ses jeunes « protégés ». « Vous qui m'envoyez faire foutre [...], vous me prenez [...] par le sentiment que j'ai pour vous, venez donc vous faire foutre ici; et au plus vite» écrit-il à Latouche. Plus étranges encore, ses correspondances avec Eugène Sue se concluent par des formules pour le moins étonnantes: « à vous de glande pinéale » ; « à vous de périnée» ; « j'admire votre prépuce et je suis le vôtre » ... On n'a retrouvé aucune correspondance avec Laurent-Jan avant 1840, mais à cette date, celui-ci lui adresse des lettres s'ouvrant sur un « très aimé» ou « mon chéri » et s'achevant par un explicite « je me presse sur ton gros sein ». D'après les allusions de certains de ses contemporains, la double sexualité de Balzac semble avérée. Albéric Second compare ses relations masculines à celles de Nisus et Euryale, Roger de Beauvoir le surnomme « Seraphitus », et Edward Allet légende sa caricature de Balzac : « le R.P. dom Seraphitus culus mysticus Goriot(...) conçoit (...) une foule de choses inconcevables et d'incubes éphialtesticulaires.» [Référence à Ephialte qui prit à Revers Léonidas aux Thermopyles]. Pour les critiques actuels en revanche, la question de ce que Pierre Citron nomme « l'ambisexualité » de Balzac, reste posée. Parmi les hypothèses avancées par P. Citron, S. J. Bérard ou P. Berthier, les relations de Balzac avec Laurent-Jan, auquel on ne connaîtra pas d'aventures féminines, concordent avec l'hypothèse d'une homosexualité active ou fantasmée de Balzac. Si l'on ajoute que la pièce Vautrin est dédiée à Laurent-Jan - pour le remercier, écrira Gautier, d'avoir « sérieusement mis la main à la pâte » - Laurent-Jan apparaît comme une des principales figures liées aux « zones obscures de la psychologie de Balzac » (titre de l'étude que Pierre Citron consacre à ce sujet). A partir de 1841, la correspondance entre Balzac et Laurent-Jan s'avère moins ambiguë, et les excès de langage font place aux déclarations d'amitié et d'admiration réciproques jusqu'à la mort du Maître dont Laurent-Jan signe le 18 août 1850 l'acte de décès. Durant ces dix dernières années, celui que Gozlan considérait comme le « meilleur ami de Balzac » et Philibert Audebrant comme « le bras droit de l'auteur de La Comédie humaine » fut plus particulièrement le principal partenaire de Balzac dans sa grande aventure théâtrale, passion qui allait consumer le romancier endetté en quête de reconnaissance et de succès financier. Théophile Gautier relate qu'en 1840, lorsque Balzac le convie avec Laurent-Jan, Ourliac et de Belloy à lui écrire la pièce Vautrin qu'il a déjà vendue au théâtre de la Porte-Saint-Martin mais pas encore composée, seul Laurent-Jan se prête au jeu : « Balzac a commencé par me dire, en parlant de Vautrin, votre pièce puis, peu à peu, notre pièce et enfin... ma pièce. » Laurent-Jan héritera toutefois d'une prestigieuse dédicace imprimée, un honneur qu'il partage avec quelques illustres contemporains dont Victor Hugo, George Sand ou Eveline Hanska, auxquels Balzac dédia également certaines de ses uvres. L'interdiction de la pièce ne décourage pas Balzac qui persiste dans son rêve de fortune théâtrale, avec la collaboration active et enthousiaste de Laurent-Jan auquel le Maître confie l'écriture, la correction ou la réécriture de nombreuses pièces et ouvrages : Lecamus, Monographie de la presse parisienne, Le Roi des mendiants (« un scénario superbe pour une pièce à deux »), etc. « Aussi recevras-tu plusieurs scénarios qui pourront occuper tes loisirs, car je veux ta collaboration » lui écrit Balzac de Wierzchownia en 1849. L'année précédente, avant son départ en Pologne, Balzac avait officialisé cette collaboration par une procuration littéraire à Laurent-Jan établie le 19 septembre 1848 : « Je déclare avoir investi Monsieur Laurent-Jan de tous mes pouvoirs, en tout ce qui concerne la littérature. [...] Il pourra faire les coupures ou les ajouts, enfin tous les changements nécessaires ; [...] Enfin il me représentera entièrement. » Laurent-Jan accomplira sa mission avec le plus grand sérieux comme en témoignent ses multiples échanges avec le malheureux démiurge. Balzac ne connaîtra jamais le succès espéré, contrairement à ses amis Dumas et Hugo auxquels il se compare pourtant, même dans l'échec. Ainsi, après le four des Ressources de Quinola, écrit-il à Mme Hanska : « Quinola a été l'objet d'une bataille mémorable, semblable à celle d'Hernani. » Dont acte ! Le 10 décembre 1849, c'est un Balzac presque mourant qui associe encore Laurent-Jan à tous ses projets dans une lettre admirable de courage et d'espoir : « Allons mon ami, encore un peu de courage, et nous nous embarquerons sur la galère dramatique avec de bons sujets, pour aller vers les terres de Marivaux, de New-Beaumarchais, et de la nouvelle Comédie ». Il est très probable que le personnage de Quinola soit en partie inspiré de cet ami fidèle et admiré de Balzac qui concluait ses lettres de « mille amitiés » ; « tout à toi de cur » ou « ton maître respectueux et fier de son prétendu valet » (en réponse au titre que s'attribuait Laurent-Jan). Cet homme d'un esprit aussi brillant que vain ne produisit aucune uvre digne de ce nom mais fut sans doute une source d'inspiration considérable pour Balzac qui lui doit nombre de « bons mots » ponctuant ses uvres. Dans La Comédie humaine en particulier, Bixiou et Léon de Lora, sont directement inspirés de ce bohème excentrique, mais au-delà de ces deux personnages, écrit Maurice Regard : « Bien des ombres balzaciennes accompagnent ce vieux corps bossu et sec: Schinner, Steinbock, Gendrin » lui doivent «un peu d'eux même [et] beaucoup de leur esprit ». Balzac n'aura de cesse de communiquer à ses proches l'indéfectible affection qu'il éprouve pour son « misanthrope sans repentir » qui n'eut pas toujours bonne presse. « Il vaut mieux que ses apparences. Moi je l'aime beaucoup et sérieusement » (lettre à Laure de Surville). Quelques jours avant la mort de son mari, Eve de Balzac rapportait encore à sa nièce Sophie de Surville, l'effet salvateur des visites de son dilectus. « Votre oncle va beaucoup mieux, il a été fort gai, fort animé, toute la journée, et je l'attribue à une bonne visite de notre ami Laurent-Jan, qui a été plus éblouissant que jamais hier soir - il nous a fasciné véritablement, et mon cher malade a répété plusieurs fois hier et aujourd'hui : « avouez qu'on n'a pas plus d'esprit que ce garçon ». - Photos sur www.Edition-originale.com -

Phone number : 01 56 08 08 85

Honoré de Balzac [Provenance : Józef Ignacy Kraszewski, Pologne]

Reference : AMO-3174

(1830)

Physiologie du Mariage. Méditations de philosophie éclectique, sur le bonheur et le malheur conjugal, publiées par un jeune célibataire. Edition Originale

Paris, Levavasseur et Urbain Canel, 1830 [imprimerie de A. Barbier, Rue des Marais S.-G., n°17] 2 tomes en 2 volumes in-8 (207 x 136 mm) de XXXV-(5)-332 [ie 328, la dernière page étant mal chiffrée 332 au lieu de 328], 352 pages. Reliure de l'époque demi-chagrin bleu nuit/noir à larges coins, plats de papier chagriné ver sombre, filets dorés gras sur les plats, dos lisses ornés en long d'un grand fer typique de l'époque (vers 1840), gardes et doublures de papier marbré, fer doré armorié frappé sur le premier plat de chaque volume (32 x 23 mm env.). Voir provenance. Quelques légers frottements aux reliures par ailleurs très bien conservées. Rousseurs. Très légère mouillure sans conséquence en marges de quelques feuillets. Édition originale. La publication de la Physiologie du mariage fit scandale, mais le Tout-Paris le considéra comme un événement et le succès pour Balzac fut sans précédent, d’autant plus qu’on voulait savoir qui se cachait sous la signature anonyme du jeune célibataire qui devint aussitôt un auteur à la mode (1830). A la fois essai, méditation, et récit, le texte oscille entre l’étude de mœurs et le traité analytique. C’est d’ailleurs dans ce dernier genre que la cinquième édition de l’ouvrage (Furne) classera l’œuvre en 1846 dans la section Études analytiques de la Comédie humaine. Mais malgré son caractère osé (pour l’époque), sa structure peu conforme au roman balzacien, la Physiologie jette les fondations de la Comédie humaine. Provenance : Exemplaire provenant de la bibliothèque de l'écrivain polonais Joseph Ignace Kraszewski (1812-1887) avec ses armes dorées sur le plat de chaque volume (clan Jastrzębiec). Józef Ignacy Kraszewski est l'un des auteurs polonais les plus connus et les plus féconds du XIXe siècle. On ne lui doit pas moins de 800 volumes de romans et autres écrits littéraires. La possession par Kraszewski d'un exemplaire relié à ses armes de l'édition originale de la Physiologie du Mariage de Balzac relève du plus grand intérêt. En effet, Kraszewski, dans ses nombreux écrits, subit l'influence directe de Balzac. Comme lui il écrivit des romans historiques et sociaux. Dès l'année 1832, dans une lettre du 29 juillet qu'il écrit à sa mère, il l'informe qu'il traduit Balzac. Il ne cessa d'écrire à propos des ouvrages publiés par Balzac. Certains passages des livres de Kraszewski apparaissent même comme directement inspirés d'épisodes présents dans les romans de l'écrivain français. Kraszewski admire chez Balzac pour son son don d'observation, son aptitude de saisir sur le vif les actes humains, à les interpréter d'une manière vraisemblable, à les présenter sous le jour qui leur convient. Kraszewski distingue dans Balzac deux sortes d'écrivains. Le premier, avide de gloire et désireux de conserver son public, fabriquait des romans qui frappent d'étonnement par leur bizarrerie voulue. Là, selon Kraszewski, Balzac se montre tout à fait immoral, comme dans la Physiologie du mariage, qu'il appelle un "mauvais livre" (qu'il a lu dans le présent exemplaire), et les Contes drolatiques, qu'il qualifie de "livre abominable". "Aussi personne ne les lit, ajoute-t-il, bien que ces ouvrages révèlent, malgré tout, un immense talent. Le second aspect de l'écrivain, c'est le Balzac qui crée des livres tels que le Médecin de campagne, César Birotteau, Eugénie Grandet, etc. ; ils ne contiennent rien d'immoral et, au point de vue social, ne le cèdent pas aux chefs-d'oeuvre du genre." Nous ne savons pas dans quelle conditions cet exemplaire de la Physiologie du Mariage a pris place dans la bibliothèque de Jozef Kraszewski. Nous savons cependant les liens étroits qui ont uni Balzac et le monde slave notamment en rapport avec la très longue histoire qui relia l'écrivain français avec Mme Hanska et les voyages qui s'y associèrent. Références : Balzac et le monde Slave. Balzac en Pologne, par Sophie de Korwin-Piotrowska (éd. H. Champion, 1933), nombreuses occurrences Kraszewski/Balzac ; Armorial du clan Jastrzębiec (en ligne) ; La Femme mode d'emploi. Balzac, de la Physiologie du mariage, La Comédie humaine. Nicholasville (Kentucky) : French Forum Publishers, 1992. Édition originale « rare et recherchée » (Clouzot, p. 19) qui indique que la plupart des exemplaires se trouvent très simplement reliés à l'époque.De ce livre emblématique on ne connait pas ou très peu de reliures armoriées de l'époque (nous n'en n'avons pas trouvé d'exemplaires vendus ces dernières années). Bel exemplaire. Exemplaire exceptionnel de par sa provenance d'un très grand intérêt pour l'histoire littéraire entre la France et la Pologne.

Achevés d'imprimer chez A. Barbier aux environs du 20 décembre 1829 et enregistrés dans la Bibliographie de la France le 26 décembre, les pages de titre des deux volumes sont post-datées. Cet ouvrage était déjà en chantier en 1826 selon les propres déclarations d'Honoré de Balzac alors imprimeur. Ce ce premier jet composé il nous reste 128 pages in-8 sans page de titre. Imprimé par Balzac mais non édité, le texte de se trouve relié par Balzac lui-même avec l'Histoire de la Rage de son père, Bernard-François Balzac (ce premier essai a été publié dans la collection "les Bibliophiles de l'originale", tome XXV, par J.-A. Dacourneau. C'est donc seulement vers la fin de l'année 1829 que Balzac peut voir sortir son volume grâce aux deux libraires Levavasseur et Canel. L'introduction imprimée en tête du premier volume est datée du 15 décembre 1829 et signée H. B... C. On sait que ces deux volumes ont été imprimés à 1.500 exemplaires (sans retirages) et que Balzac en tira la somme de 1.500 francs "payables en leurs billets solidaires à un an de date". Balzac écrivait peu de temps avant de rendre copie aux imprimeurs : "La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je travaille toute la journée à la Physiologie du Mariage. Je ne donne que six heures de nuit, de neuf heures à deux (sic), aux Scènes de la Vie privée, dont je n'ai qu'à corriger les épreuves ; et ma conscience est nette."

Phone number : 06 79 90 96 36

Apologie pour Monsieur de Balzac. Suivi de : Conformité de l'Éloquence de Monsieur de Balzac avec celle des plus grands personnages du temps passé & du present.

Paris, Claude Morlot, 1627 2 parties en un volume in-4 de 14 pp., (2) ff., 258 (mal chiffrées 330) pp., (1) f., 52 pp., vélin ivoire, traces de lacets, titre manuscrit à l'encre brune au dos, tranches nues (reliure de l'époque).

"Édition originale in-4, donnée par Claude Morlot, concurremment à son édition in-8, témoignage d'une ""offensive éditoriale très concertée"" (M. Bombart, p. 239) L'Apologie s'inscrit dans le cadre de la querelle déclenchée par la publication, en 1624, des Lettres de Balzac, dont elle vise à légitimer l'esthétique. Il s'agit initialement d'une réponse au manuscrit d'un moine Feuillant - répandue par le supérieur général de son ordre, Jean Goulu -, Conformité de l'Eloquence de Monsieur de Balzac. Son auteur, dom André de Saint-Denis, relevait divers extraits des Lettres pour dénoncer les larcins de Balzac et son manque d'originalité. Ami de Balzac, François Ogier entreprend de répondre à ces attaques. Mis au courant des intentions de son ami, Balzac prend le projet à son compte et reformule lui-même sa propre Apologie : ""M. de Balzac, parlant de cet ouvrage, disait qu'il en était le père, et qu'Ogier n'en était que le parrain; qu'il avait fourni la soie, et qu'Ogier n'avait fourni que le canevas"" (Ménage). ""Le coup de maître de Balzac, ou d'Ogier, est d'avoir précisément confisqué à leur profit cette lourde machine de guerre [la Conformité de l'Eloquence]"" (Jehasse). Confrontant les extraits des Lettres avec leurs sources supposées par André de Saint-Denis - ce texte revu et corrigé par Balzac est présenté à la fin de l'ouvrage. L'Apologie, s'appuyant sur l'apport humaniste pour mieux assurer la réussite d'un Moderne et d'un Mondain, affirme l'originalité de Balzac. Elle définit la bonne imitation par rapport au larcin et souligne que Balzac dépasse toute forme d'imitation, en s'émancipant de tout modèle. L'Apologie répond également aux attaques de Sorel dans Francion (1626), justifiant la pertinence et la propriété du style et défendant l'usage des hyperboles en rattachant l'écriture de Balzac au sublime, en référence au traité de Longin. La publication de l'Apologie avec sa dédicace dithyrambique au cardinal de Richelieu et l'Ode liminaire de Monsieur Racan, relance la polémique autour des Lettres : dès l'automne 1627, Jean Goulu répond aux attaques contre la Conformité, dans ses Lettres de Phyllarque à Ariste où il critique Balzac pour son raffinement et sa vanité d'auteur. ""Affirmation superbe de la supériorité de Balzac, l'Apologie est l'éloquent témoignage d'une société jeune, expansionniste, qui demande aux Lettre de consacrer sa puissance dans les armes. Elle traduit le renouveau moral et le sursaut nationaliste suscité par les victoires de Louis XIII et les succès d'un Richelieu […]"" (Jehasse). Très bel exemplaire en vélin de l'époque. De la bibliothèque de Messire Bernard de Noblet chevalier comte de Chenelette avec ex-libris. Mouillure marginale au coin externe supérieur sur une dizaine de pages seulement. Apologie pour monsieur de Balzac, J. Jehasse (éd.), Université de Saint-Étienne, 1977. - Beugnot, 134. - M. Bombart, Guez de Balzac et la querelle des ""Lettres"" : écriture, polémique et critique dans la France du premier XVIIe siècle, 2007."

(CNE)

Phone number : + 33 (0)1 42 89 51 59

Histoire intellectuelle de Louis Lambert

Paris, Charles Gosselin, 1833. 1 vol. (161 x 111 mm) de 264 p. dont le faux-titre et le titre ; cartonnage de papier rouge à la Bradel, dos lisse, titre doré (Wagner & Spachmann), chemise en demi-maroquin saumon avec étui assorti (G. Mercier, 1931). Première édition séparée, en grande partie originale. Un des 12 rarissimes exemplaires imprimés sur papier fort de couleur saumon. Précieux exemplaire offert à George Sand ; il porte sur le titre, sous le nom de l'auteur, de la main de la romancière : « Ex. donné par lui-même à G. Sand ».

Louis Lambert est une œuvre savoureuse de Balzac, qui plante le personnage d’un intellectuel romantique blessé, que la folie emportera. Une première publication en 1832 dans Les Nouveaux Contes philosophiques le laisse insatisfait : il écrit le 25 novembre à son amie Zulma Carraud : « Hélas [Louis Lambert] est incomplet. Je me suis encore trop pressé. Il y manque des développements et bien des choses que je suis en train de faire, et, dans la prochaine édition, il sera bien changé, bien corrigé. » (Corr., II, 178). Balzac remanie alors considérablement son texte, en y ajoutant notamment le Traité de la volonté. Cette version définitive paraît deux mois plus tard, en janvier 1833, seulement imprimée à 750 exemplaires dont une grande partie, aux dires de Balzac dans la préface à l’édition collective du Livre mystique, sera détruite, déplorant encore en 1835 le mauvais travail réalisé pour cette « défectueuse édition qui, pour mon malheur, court le monde dans un état désolant d’imperfection » (Corr., II, 932). « Le résultat final témoigne de l’activité de penseur de Louis, génie foudroyé, mais garde un caractère un peu composite du fait même de cette élaboration par paliers. Balzac resta pourtant très attaché à cette œuvre ‘chérie, tant caressée’ (LHB I, 573), longuement pensée et portée, prédilection dont témoigne le luxe exceptionnel des reliures qui conservent les documents de sa genèse » (Isabelle Tournier, Louis Lambert, Maison de Balzac, notice en ligne) : en témoigne l’exemplaire conservé à la Maison de Balzac, établi par Balzac lui-même pour Madame de Berny, relié en « maroquin rouge à grain long, dos et plats ornés de compartiments dorés et à froid, mosaïque de maroquin bleu et vert, [portant] au centre du plat supérieur : ‘Et nunc et semper’ avec d’abondantes corrections et 25 feuillets intercalés d’additions, notamment sur Vendôme et sur le Traité de la Volonté ». En témoigne également un tirage tout particulier que Balzac fit réaliser sur ses fonds propres : douze exemplaires sur papier fort, de couleur saumon, que le romancier confie à l’atelier de reliure Wagner & Spachmann. La facture originale, conservée dans le fonds Lovenjoul de l’Institut de France, nous renseigne : établie à son nom en date du 20 février 1833, ils sont tous identiques, « payés 1 franc pièce ; des cartonnages modestes [qui] sont cependant en parfaite harmonie avec l’ouvrage. Sobres, recouverts de papier rouge brique, ils présentent au dos le seul titre L. LAMBERT en lettres dorées, entre deux filets dorés. Les gardes sont de papier blanc ; le volume est non rogné. Balzac destinait manifestement ces exemplaires à des amis proches » (Balzac imprimeur et défenseur du livre, 1995, p. 136). De ces douze exemplaires, trois autres seulement sont localisés : - exemplaire de Victor Ratier, ancien directeur de La Silhouette, avec envoi autographe signé (Exposition Balzac, Pierre Berès, nº 255, collection particulière) ; - exemplaire d’Eugène Sue avec envoi autographe signé « au cher capitaine de la Salamandre » (Bibliothèque Jacques Guérin, 20 mars 1985, nº 4, coll. particulière) ; - exemplaire sans envoi (peut-être celui cité par Vicaire, en provenance d’une vente Rouquette ; Librairie Métamorphoses, 2016, n° 26, coll. particulière, avec un dos refait). Cet exemplaire de George Sand (Catalogue de la bibliothèque de Mme George Sand et de M. Maurice Sand, Paris, 1890, nº 47 ; Exposition Balzac, Pierre Berès, nº 254 ; collection Pierre Bergé puis vente, V, 2020, n° 965) est sans conteste le plus précieux pour l’heure. Il a également été tiré deux exemplaires sur papier de Chine, l’un offert à Mme Hanska, l’autre à Zulma Carraud, mais ils sont tous deux dépourvus d’envoi ou d’ex-dono. Il en fait part à Zulma Carraud le 25 janvier 1833 : « vous allez recevoir bientôt, chez M. Sazerac, un petit paquet qui contiendra mon offrande. Pour vous, il existe un exemplaire sur papier de Chine et qu’en ce moment les plus grands artistes en reliure, s’occupent de rendre digne de vous. Je vous en prie, ne le prêtez jamais. Vous savez quand vous faites de la tapisserie, chaque point est une pensée. Eh bien chaque ligne du nouvel ouvrage a été pour moi un abîme. Il y aura là des secrets entre nous deux. Gardez le bien ; je vous en mettrai un exemplaire vulgaire que vous prêterez, si tant est que vous puissiez le prêter à beaucoup de monde. Maintenant l’œuvre est bien plus complète, plus étoffée, mieux écrite ; puissé-je en faire un jour un monument de gloire ! ». Un délice, contenu dans un écrin en palissandre marqueté à son chiffre, passé en vente en 2010 (Pierre Bergé et associés, Laucournet exp., 29 juin, n° 150). Provenance : George Sand ; Pierre Bérès ; Pierre Bergé. Carteret, I, 62 ; Clouzot, 20 ; Louvenjoul, 190 ; exemp. cité par Vicaire (I, 194).

Ursule Mirouët. L’exemplaire personnel de Balzac en superbe condition, relié selon ses instructions.

Une des œuvres-clés de Balzac, pénétrée d'occultisme. Paris, Hippolyte Souverain, 1842. 2 volumes in-8 de 327 pp., 336 pp. Demi-chevrette rouge, dos lisses ornés de filets dorés et de fleurons noirs, entièrement non rognés. Reliure de l'époque 225 x 137 mm.

Édition originale rare. (Clouzot 30). Elle faisait défaut à la collection romantique de Maurice Escoffier. Vicaire, I, 217; Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, 306; Catalogue Destailleur 1379. Une des œuvres-clés de Balzac, pénétrée d'occultisme. Balzac qualifiait de "privilégiée" l'histoire d'Ursule, "sœur heureuse d'Eugénie Grandet". Le roman ouvre les Scènes de la vie de province : une jeune fille parvient à triompher de la machination ourdie contre elle visant à la spolier. Ce portrait de jeune fille fut dédié par Balzac à sa nièce, Sophie Surville. La première partie d’Ursule Mirouet, « Les Héritiers alarmés », nous présente la bonne société de Nemours ou plutôt les quatre familles bourgeoises apparentées les unes aux autres qui, sous la Restauration, dominaient la petite ville. Minoret-Levrault, maître de poste, est une espèce d’Hercule stupide, dominé par sa femme, l'inquiétante Zélie; le couple vit pour son fils, Désiré, jeune dandy qui fait ses études de droit. Le docteur Minoret, ancien disciple des encyclopédistes et athée convaincu, a fait retour à sa ville d'origine, où il achève dans la retraite sa brillante carrière d'ex-médecin de l'Empereur. Le docteur n'a pas d'enfant, et ses neveux, dont le maître de poste, pensent qu'ils se partageront son héritage. Mais Minoret amène dans sa maison une orpheline, Ursule Mirouet, fille d'un chanteur, lui-même enfant naturel d'un organiste. Ursule est sa nièce et il l'élève comme sa fille, dirigeant lui-même son instruction avec l'aide de ses vieux amis, le curé Chaperon, le juge de paix Bongrand et le vieil officier de Jordy. En grandissant, la petite Ursule s'aperçoit que son oncle et parrain, ne partage pas sa foi, elle en éprouve une vive douleur. Le vieux docteur, brouillé depuis longtemps avec un ancien camarade qui s'est lancé dans l'étude du magnétisme, reçoit soudain de ses nouvelles. Son ami lui demande de le revoir à Paris. Minoret se rend au rendez-vous et assiste à une séance d'expériences magnétiques au cours de laquelle une voyante lui expose, point par point, les menus gestes de sa filleule restée à Nemours. De retour dans sa maison, le docteur constate que les dires de la voyante étaient scrupuleusement exacts. Ébranlé dans ses convictions, ému par la souffrance que cause à Ursule devenue une jeune fille son impiété, le vieil athée se convertit brusquement. Cet événement imprévu sème le trouble parmi les héritiers : Minoret ne va‑t‑il pas laisser ses biens à l’Église, pis encore, faire de sa filleule héritière ? Aussi entoure-t-on le vieillard de manœuvres et de suspicion. Mais le docteur est bien davantage troublé par une découverte qu'il vient de faire ; Ursule est amoureuse d’un jeune voisin, Savinien de Portenduère. Peu après, le jeune homme est mis en prison pour dettes; sa mère, veuve et pauvre, ne peut rien pour lui, et c'est le docteur Minoret qui avance l'argent nécessaire à sa libération; il va lui-même le tirer de prison. C’est au tour de Savinien de tomber amoureux de la belle Ursule. L'indulgent docteur Minoret est prêt à donner son consentement à cette union, si Savinien rachète sa conduite passée ; mais la fière Mme de Portenduère reste intraitable, son fils n'épousera pas une orpheline, fille d'un « capitaine de musique », lui-même fils naturel. Aussi Savinien quitte-t-il Ursule pour s'engager dans la marine lors de la conquête de l'Algérie. Il en revient gradé et glorieux, toutefois sa mère ne veut pas céder. Devant cette attitude, le docteur se voit obligé de fermer sa porte à Savinien. Cette première partie n'est que le prélude du drame qui s'ouvre avec la mort du docteur (IIè partie, « La Succession Minoret »). Les dispositions du vieillard avaient été prises, il avait dissimulé des titres au porteur pour sa filleule, laissant à ses héritiers légaux leur part normale d'héritage. Sur son lit de mort, le docteur remet à Ursule la clé qui ouvre le cabinet où se trouve caché l'argent qu'il lui destine ; mais la jeune fille, troublée, se laisse distancer par un des héritiers, le maître de poste Minoret-Levrault, lequel, dissimulé près de la chambre mortuaire, a tout entendu. Minoret-Levrault s'empare du magot et tout le monde s'étonne qu’Ursule n'ait reçu qu'une somme insignifiante. La jeune fille, en butte à la persécution des héritiers, se retire dans une petite maison avec une servante ; tout espoir d'épouser Savinien de Portenduère est maintenant perdu pour elle. Mais la présence d'Ursule dans la ville gêne Minoret-Levrault, qui n'a avoué à personne, pas même à sa femme, son larcin. Il demande à l'ignoble Goupil, clerc de notaire satanique et repoussant, de l'aider à chasser la jeune fille. Celui-ci commence alors une campagne de lettres anonymes qui fait planer la terreur sur la pauvre fille et la conduit bien près de la mort. Mais comme Minoret-Levrault qui s'est constitué une immense fortune ne paie pas suffisamment les services rendus par Goupil, celui-ci décide de se venger. Il avoue être l’auteur de la machination mais il n'a été qu'un instrument entre les mains de Minoret-Levrault. Les vieux amis du docteur, qui continuent à protéger Ursule et Savinien, demeuré fidèle, se demandent quelle raison a pu pousser Minoret-Levrault à vouloir à tout prix le départ d’Ursule. Celle-ci revoit son oncle en rêve, et le mort lui dévoile dans tous ses détails l'infamie de Minoret-Levrault. De présomption en présomption, on parvient à découvrir le vol. Le fils ainé de Minoret-Levrault meurt dans un accident qui avait été annoncé par le défunt à sa filleule; sa femme devient folle, quant à lui, durement éprouvé, il devient un vieillard blafard et dévot qui s'efforce de racheter son acte. Ursule épousera enfin Savinien et ils vivront dans le château acquis par le maitre de poste que celui-ci leur a abandonné. Il est à peine besoin de souligner la naïveté de l'intrigue, dans laquelle le magnétisme, les manifestations supra-terrestres, les apparitions jouent un très grand rôle. Balzac se laisse aller ici à ses convictions profondes sur la réalité des phénomènes occultes. Dans cet étrange mélodrame, d'ailleurs fort poignant, l'innocence est persécutée, mais elle recevra la récompense dont elle est digne, et les méchants seront châtiés. Seulement Ursule Mirouet est aussi un très émouvant récit des rapports entre un vieillard et une jeune fille, évocation pleine de délicatesse, inspirée par une connaissance délibérément optimiste du cœur humain, et, en contraste, une analyse impitoyable des mœurs provinciales et des malhonnêtetés, qui vont parfois jusqu'au crime, et auxquelles peuvent se laisser entraîner des bourgeois qui aspirent à une succession et estiment avoir des droits sur un héritage. Rarement Balzac est allé aussi loin dans sa rigueur et dans sa haine pour la bourgeoisie provinciale et pour les germes malsains qu'elle suscite, entretient et développe. Très bel exemplaire relié par Wagner, entièrement non rogné, pour Balzac lui‑même. Dans un article paru dans le Courrier balzacien, Thierry Bodin souligne combien "les exemplaires personnels de Balzac sont très rares. Ils ont été dispersés pour la plupart lors des ventes avant et après décès de Madame de Balzac [Madame Hanska] en mars et avril 1882." Les reliures ont toutes été exécutées soit par Spachmann, soit par Wagner, soit par les deux artisans lorsqu'ils travaillaient ensemble, selon les directives de l'écrivain. "Aussi se présentent-ils de façon à peu près uniforme : dos lisse en basane rouge (orné de quelques filets dorés et fleurons à froid) aux coutures assez souples qui permettent une bonne ouverture du livre, celui-ci non rogné, à pleines marges, et largement protégé par des plats plus grands revêtus de papier marbré, les gardes étant toujours de papier blanc sur lequel il serait possible d'écrire" (Thierry Bodin). Provenance : Honoré de Balzac - Madame Hanska, veuve d'Honoré de Balzac, dans la vente de laquelle environ 2 500 volumes furent proposés en lots (Paris, 25 avril 1882); Auguste Lambiotte (Cat. I, 1976, n° 48, reprod. pl. XII) ; Pierre Bergé, 14 décembre 2018, n° 904 (estimé 38 000 – 50 500 € frais inclus)

[Eugène Devéria] - La Fontaine, Jean de - Balzac, Honoré de (préf., éditeur)

Reference : 4087

(1826)

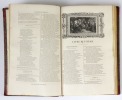

Oeuvres complètes de La Fontaine ornées de trente vignettes dessinées par Devéria et gravées par Thompson

Paris A. Sautelet 1826 grand in-8 demi-reliure à coins Paris, A. Sautelet, 1826. 23 x 15 cm (R), grand in-8, (8) - VIII - 493 - (2) pp., texte sur deux colonnes, 1 vignette sur le titre et 30 gravures en bandeaux dans le texte, reliure de l'époque de demi-veau cerise à petits coins, dos à 4 nerfs richement orné à chaud et à froid, toutes tranches jaunes.

Edition originale de la préface de Balzac. Sur le faux-titre : "H. Balzac, éditeur-propriétaire, rue des Marais-S.-Germain, n° 17". En 1825, Balzac s'associe avec le libraire Urbain Canel, le médecin Charles Carron et un officier en réforme, Benet de Montcarville, afin de publier, en édition compacte en un seul volume in-8 les oeuvres complètes de Molière, La Fontaine, Corneille et Racine. Seuls les deux premiers projets aboutirent et causèrent la première faillite de Balzac, précédée par celle de son principal associé Urbain Canel. La soeur du romancier et homme d'affaires malheureux, Laure Surville, raconte que "Balzac, transformé en spéculateur, devait commencer par éditer des livres ; ce fut effectivement ce qu'il tenta. Le premier, il eut l'idée des éditions compactes, qui enrichirent depuis la librairie, et publia en volume les oeuvres complètes de Molière et de la Fontaine. Il mena de front ces deux publications, tant il craignait qu'on ne lui enlevât l'une pendant qu'il ferait l'autre. Si ces éditions ne réussirent, pas, c'est parce que l'éditeur, inconnu en librairie, ne fut pas soutenu par ses confrères patentés, qui se refusèrent à vendre et à recevoir ces livres ; la somme prêtée ne put suffire pour les nombreuses annonces qui auraient peut-être attiré les acheteurs ; ces éditions restèrent donc parfaitement inconnues : à une année de leur publication, mon frère n'en avait pas vendu vingt exemplaires, et pour ne plus payer le loyer du magasin où elles étaient entassées et se perdaient, il s'en défit, au prix du poids brut de ce beau papier qui avait coûté si cher à noircir." ("Balzac, sa vie, ses oeuvres", Paris, Librairie nouvelle, 1858, pp.77-78) Cet échec, qui explique la rareté du titre, donna néanmoins au romancier le goût de l'imprimerie, puisqu'il devint aussitôt après imprimeur, avant de faire à nouveau faillite. Quant à l'illustration, que certains considèrent à tort comme mauvaise, il semble qu'elle ait été en fait gravée - sur bois - non par Thompson mais par Pierre-François Godard d'Alençon, lié par un contrat pour la gravure de Devéria avec Balzac et Canel (cf. Vicaire, Hanoteaux, "La Jeunesse de Balzac", p. 306 sq.) Il existe des exemplaires portant "Baudouin frères" comme nom d'éditeur au lieu de celui de Sautelet. Des rousseurs éparses mais un bon exemplaire. (VICAIRE, IV, 931 ; CARTERET, III, 354) Bon

La jeunesse de BALZAC. BALZAC Imprimeur - BALZAC et Madame DE BERNY -- Nouvelle édition AUGMENTEE DE LA CORRESPONDANCE DE BALZAC ET DE MADAME DE BERNY ---- TRES BEL EXEMPLAIRE relié un volume in 8 DEMI-MAROQUIN MARRON, TETE DOREE, COUVERTURES CONSERVEES

P., Ferroud, 1921, un volume in 8 relié en DEMI-MAROQUIN MARRON, TETE DOREE, COUVERTURES CONSERVEES (reliure de l'époque), 3 feuillets non chiffrés, 468pp., 2 feuillets non chiffrés, 2 PORTRAITS et 2 FACSIMILES D'ECRITURE

---- TRES BEL EXEMPLAIRE RELIE EN DEMI-MAROQUIN MARRON, COUVERTURES CONSERVEES ---- Nouvelle édition AUGMENTEE DE LA CORRESPONDANCE DE BALZAC ET DE MADAME DE BERNY ---- La jeunesse de BALZAC : premières armes, BALZAC imprimeur, Rue des Marais, Dilecta, les affaires, la catastrophe - Correspondance d'Honoré de BALZAC et de Laure de BERNY (1822-1832) - Les BALZAC - Les DE BERNY - Les HINNER - REINIER DE JARJAYES - La librairie - l'imprimerie - La fonderie BALZAC et Cie - La faillite et les dettes - Les impressions faites par BALZAC - La maison de la rue des Marais**88130/8813/Q2

Le Prince. Edition originale du Prince de Guez de Balzac (1597-1654), « l’œuvre qui contribua à fixer la langue et constitue l’un des plus beaux monuments de la prose française ».

Superbe exemplaire provenant de la bibliothèque Guy Pellion avec ex-libris. Paris, Toussainct du Bray, P. Roccolet, Cl. Sonnius, 1631. In-4 de 27 pp., (1) p. d’extrait du Privilège, 400 pp., 56 pp. et (8) ff. Plein veau blond, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs richement orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert, double filet or sur les coupes, tranches dorées. Reliure du XIXe siècle signée Niédrée. 237 x 178 mm.

Édition originale du Prince, « l’œuvre qui contribua à fixer la langue et constitue l’un des plus beaux monuments de la prose française ». « Edition originale ornée d’un beau titre-frontispice offrant le portrait de Louis XIII ». Tchemerzine, I, 355. Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654) bénéficie désormais d’un nouvel éclairage. Si l’on reconnaît toujours en lui le restaurateur de la langue française célébré par Ménage, on scrute avec plus d’intérêt ses conceptions de la morale et de la politique, « sa vieille Maitresse ». « A son retour d’Italie où il avait suivi le cardinal de la Valette, Balzac s’était déjà rendu célèbre par ses Lettres. Il fut accueilli comme un triomphateur et recherché de tout le monde élégant et lettré ; Richelieu, en particulier, fit tout ce qu’il put pour s’attacher un aussi précieux esprit. C’est probablement dans le milieu de la cour, qu’il ne fréquentait plus guère cependant après 1624, que Balzac conçut son projet d’écrire ce livre : peut-être lui fut-il plus ou moins directement commandé. On raconte qu’ayant entendu citer par un gentilhomme l’indignation d’un de ses amis, alors prisonnier des pirates barbaresques, provoquées par les insultes qu’on prodiguait devant lui au nom de Louis xiii, Balzac aurait eu l’idée de consacrer sa plume à retracer le bonheur de la France de vivre sous un sceptre aussi glorieux que celui de ce roi. Bien que « Le Prince » prétende à quelque généralité et que le nom du roi n’y figure pas, c’est en fait une peinture idéalisée de Louis xiii, héros digne de l’Antiquité. Pleine d’harmonie et d’une grande rigueur, cette œuvre contribua, au moins autant que les « Lettres », à fixer la langue et constitue un des plus beaux monuments de la prose française. Les idées politiques de Balzac ne sont d’ailleurs pas indifférentes, elles sont la parfaite expression de l’esprit de son temps ». (Dictionnaire des Œuvres, V, 511). « C’est d’Italie qu’il commença d’écrire ses ‘Lettres’ qui devaient un jour lui assurer la gloire. D’emblée, ou peu s’en faut, il s’acquit l’admiration de la haute société française. C’est dire que lorsqu’il revint à Paris, l’année suivante (1622), il se vit déjà célèbre. L’un après l’autre, tous les grands personnages se mirent à le rechercher ; Richelieu lui-même fit tout ce qu’il put pour s’en faire bien voir, tant il tenait à s’attacher un esprit aussi remarquable [...] Sitôt qu’il vit le jour, le recueil obtint un succès prodigieux : non seulement en France, mais dans toute l’Europe [...] En somme, Guez de Balzac a rendu à la prose le même service que Malherbe à la poésie. Il a préparé l’éclosion de la prose classique. » (Dictionnaire des Auteurs, I, 208). Le Prince (1631), découronné d’un prélude pastoral, mais éclairé d’arguments en 1634, prétend peindre « la révolution morale » entraînée par l’impérieux pouvoir de Richelieu. Balzac, cette fois, plaide pour un paternalisme monarchique, où « la Prudence soulage la Justice » selon une raison d’Etat soucieuse du bien public. Dans cet ouvrage riche de « toutes les vertus oratoires », Balzac s’efforce d’atteindre à « la perfection du genre sublime » en faisant fond sur les « Lettres Sainctes » et la tradition de Cicéron et Sénèque. Par ses contradictions mêmes Balzac instaure un nouvel « humanisme », héroïque et moderne, embrassant sous le nom de politesse le cœur, le goût et la raison. Prosateur et poète latin du premier rang, il comble l’ambition majeure des statuts de l’Académie par le triomphe indiscuté des lettres françaises. Résigné au Dieu caché, il a foi en une création rationnelle et s’efforce de repenser selon la nature la société et l’art. « Observateur », il élabore une politique où la culture pourrait rendre « plus humains » princes et sujets. Chantre de la retraite, mais mondain toujours, il plaide pour l’urbanité contre la double trahison d’une arrogante ignorance et du pédantisme. « Atticiste » enfin, il témoigne pour un travail à la Malherbe qui n’étouffe pas la spontanéité ni « la raisonnable fureur » d’un Théophile. Force et majesté, mais douceur ; diversité, mais ordre, économie et choix ; sérieux, mais finesse de la raillerie et gaieté, telles sont les marques de l’art de plaire et persuader qu’il propose à la cour et à la bonne société, et qui fondent un authentique classicisme Louis XIII. Précieux et fort bel exemplaire provenant de la Bibliothèque Guy Pellion avec ex-libris.

Ioannis Ludovici Guezii Balzacii Carminum libri tres. Ejusdem Epistolae Selectae. Editore Aegidio Menagio.

Paris, Augustin Courbé, Paris, Augustin Courbé1650 ; in-4, vélin de l’époque. Titre-frontispice gravé, titre imprimé, 6 ff. n. ch., 475 pp., 5 ff. n. ch.ÉDITION ORIGINALE. Superbe frontispice de F. Chauveau gravé par N. Regnesson. Sur le titre, vignette à l’emblème de A. Courbé signé Ioan.. Picart, bandeau, lettre ornée et cul-de-lampe par F. Chauveau.Ce volume, publié par Gilles Ménage, vaut à Guez de Balzac une place méritée au Parnasse des poètes latins. Ce sont des vers épiques et élégiaques. Parmi les pièces les plus remarquables de ces deux genres, il faut citer son Christus victor et son Amyntas. Borrichius estimait infiniment les poèmes latins de Balzac, il leur trouvait “une hardiesse heureuse dans le tour des vers, dans lesquels il n’y a rien de trop sec ni d’inutile.” Costar a envoyé une lettre de 26 pages à Balzac au sujet de ses poèmes. On y lit : “qu’il n’y a point d’esprit poétique, ni de poète qui ait eu la bouche plus grande et plus forte... qu’en un mot notre poète a fait fondre dans ses vers Apollon tout entier, toutes les neuf Muses, Vénus avec toute sa suite, les trois Grâces... et qu’il aurait eu le plaisir de le voir mourir par compliment.”Né à Angoulême en 1595 (mort dans la même ville en 1649), Balzac avait fait ses études au collège de sa ville, puis à Poitiers où il eut le P. Garasse pour maître, ensuite à Paris et à Leyde où il fut le compagnon de Théophile de Viau sous Heinsius et Baudius. Après 1622 il se retira dans son château de Balzac et, en véritable “ermite des Charentes”, il y polit et repolit les fameuses lettres auxquelles il doit sa célébrité. Tout le monde connaît sa terrible querelle avec les pédants et les moines (qu’il avait comparé aux rats de l’arche de Noé) ; après des années d’insultes et de calomnies, Balzac l’emporta sur ses adversaires, ayant pour lui Malherbe et Descartes. Balzac fut un des premiers académiciens. Ce volume, publié par Ménage peu après sa mort, est le seul recueil de vers latins qu’on ait de lui. Il est dédié à la reine Christine de Suède. Dans la longue épître dédicatoire, Ménage explique qu’il avait souvent été sollicité par Balzac pour constituer un recueil de ses poèmes latins jusque là épars. Avant sa mort, celui-ci les avait rassemblés et les lui avait fait parvenir. En deuxième partie, le recueil offre un choix de lettres de Balzac en latin, adressées à diverses personnalités (Ménage, Costard, chancelier Séguier, Jean de Lachapelle, F. Mainard, duc d’Epernon, Richelieu et autres).Tchemerzine p. 367 - Cioranesco 9677 - Niceron 23 p. 326 : “le latin de Balzac est assez pur ; mais il y a bien des gallicismes” - Oberlé. Néo-latins 297.Bel exemplaire à grandes marges, dans sa première reliure. Il provient de la bibliothèque de Barante (ex-libris de Prosper de Barante). Dans la marge de la page 1, signature autographe de Claude-Ignace Brugière [sieur de Barante] (1670 - 1745). On doit à ce jurisconsulte plusieurs pièces de théâtre ainsi qu’une anthologie des poètes français (1698). Accident à la peau du 2e plat.

Le Lys dans la Vallée. Edition originale de l’une des œuvres les plus recherchées de Balzac.

Précieux exemplaire d’une grande pureté conservé dans sa reliure de l’époque. Paris, Werdet, 1er juin 1836. 2 tomes reliés en 2 volumes in-8 de: I/ (2) ff., 4 pp. pour la Chronique de Paris, lv pp., 325 pp., (1) f. de table ; II/ (2) ff., 344 pp. y compris la table. Demi-chagrin vieux rouge à coins, dos à nerfs ornés de filets dorés, tranches jaspées. Dos très légèrement plus clairs. Etui. Reliure de l’époque. 194 x 126 mm.

Précieuse édition originale de l’une des œuvres les plus recherchées de Balzac. Carteret, I, 72; Clouzot, Guide du bibliophile, 14; Vicaire, Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle, 202-203. «Rare et très recherché.» (Clouzot, 14). Dans ce grand roman d’amour, un peu à part dans l’œuvre de Balzac, l’écrivain, transposant dans une idylle aussi pure que passionnée son amour pour Laure de Berry, se remémore souvenirs d’enfance et de jeunesse et se fait le chantre ému de sa Touraine natale: «Ne me demandez plus pourquoi j’aime la Touraine; je ne l’aime ni comme on aime son berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert, je l’aime comme un artiste aime l’art… sans la Touraine, peut-être ne vivrais-je plus». Le premier tome de cette édition originale reprend, avec de nombreuses variantes, le texte qui a commencé à paraitre dans «La Revue de Paris» du 22 novembre au 27 décembre 1835. Le roman est précédé de l’important«historique du procès auquel a donné lieu le Lys dans la vallée» qui n’a pas été maintenu dans les éditions postérieures. Balzac avait en effet confié la prépublication de son roman à la Revue de Paris. Ayant appris que Buloz, le directeur de cette revue, avait vendu à son insu à la Revue étrangère de Saint-Pétersbourg des épreuves du Lys dans la vallée, Balzac refusa de lui livrer la fin du roman. Furieux, Buloz intenta un procès à l’auteur. Après cinq pénibles mois, Balzac obtint satisfaction, et le roman parut début juin, précédé de cette mordante «Histoire du procès auquel a donné lieu ‘Le Lys dans la vallée’». Le retentissement de ce procès assura un succès immédiat au roman: 1800 des 2000 exemplaires imprimés furent écoulés le jour même de la mise en vente. «Le procès dont l’historique se trouve au commencement du tome I avait été intenté à Balzac par M. Buloz, directeur de la Revue de Paris, où a paru une partie du Lys dans la vallée. Balzac se plaignait de la publication de son roman à Saint-Pétersbourg, en octobre, alors que le premier feuilleton du Lys dans la vallée n’a paru à Paris que le 23 novembre. Balzac gagna son procès et le jour de la mise en vente, 1800 exemplaires furent enlevés, sur 2000 qui avaient été tirés» (Vicaire, 202-203). Précieux exemplaire d’une grande pureté conservé dans sa reliure de l’époque. L’exemplaire Hayoit, lavé et en reliure moderne, fut vendu pour 75000 francs à la vente Sotheby’s du 29 juin 2001 (soit environ 12000 €).

Lettre autographe signée après sa première rencontre avec Madame Hanska

s.l. [Neuchâtel] [29 septembre 1833], 13,4x21,1cm, une page sur un double feuillet.

| Balzac rencontre Madame Hanska pour la première fois : "Je suis très content de ce que j'ai vu" | * Lettre autographe signée d'Honoré de Balzac adressée à son ami l'écrivainCharles de Bernard. Une page rédigée à l'encre noire sur un bifeuillet. Au verso du dernier feuillet, figure l'adresse du destinataire [Charles de Bernard du Grail] rédigée de la main de Balzac, ainsi que des tampons postaux et le cachet portant les armesdes Balzac d'Entraigues, que l'écrivains'était appropriées. Quelques infimes trous sans atteinte au texte, traces de plis inhérentes à l'envoi. Publiée dans sa correspondance (Paris, Calmann Lévy, 1876, CXIV, p. 252-253). Balzac écrit cette missive quatre jours après sa toute première rencontre et son premier baiser avec Madame Hanska à Neuchâtel, à la suite de longs mois d'échanges épistolaires. J'ai été très heureux ici. Je suis très content de ce que j'ai vu, le pays est délicieux; mais vous savez que Jupiter a deux tonneaux et que les dieux n'ont point de faveurs qui soient pures. Deux ans après la première lettre de « l'Étrangère »Eveline Rzewuska, un Balzac enamouré quitte Paris pour la retrouver en Suisse. L'écrivain faisant une « escale » à Besançon, servant de prétexte à son départ de la capitale, y avait brièvement vu son correspondant Charles de Bernard :«Il me semble que je vous ai bien peu remercié de la bonne journée que vous m'avez donnée; mais j'espère vous prouver que je ne suis point un ingrat. A mercredi donc; vous devez penser que j'aurai bien du plaisir à vous revoir, vous qui avez fait que mon voyage à Besançon n'a pas été inutile et que j'y ai trouvé du plaisir». Après cette journée à Besançon et un voyage en malle-poste chaotique, Balzac rencontra enfin sa belle, qu'il dut malheureusement partager avec son mari le comte Hanski. Profitant d'une absence de ce dernier, l'écrivain échangea, sur un antique banc de pierre de la colline du Crêt, un baiser tant attendu avec Madame Hanska. Tout au bonheur de cette première rencontre, il ne peut s'empêcher cependant de citer l'omineuse fable de la Fontaine dans cette lettre : «mais vous savez que Jupiter a deux tonneaux et que les dieux n'ont point de faveurs qui soient pures». Ses amours avec Madame Hanska ne seront pas, en effet, d'un calme olympien, comme le résumera Gonzague Saint Bris:«dix-huit ans d'amour, seize ans d'attente, deux ans de bonheur et six mois de mariage». De Neuchâtel, ils garderont l'image d'un lieu symbolisant leur union. La ville figurera dans une soixantaine de leurs lettres :« Neuchâtel, c'est comme le lys blanc, pur, plein d'odeurs pénétrantes, la jeunesse, la fraîcheur, l'éclat, l'espoir, le bonheur entrevu », lui écrira-t-il. De Bernard, qui avait arrangé son transport vers la Suisse, est de nouveau missionné pour le retour de Balzac : «J'aurai le plaisir de vous revoir mercredi, 2 octobre. Voulez-vous avoir l'obligeance de me retenir une place àla malle pour Paris ?». Le voyage le séparant de nouveau de sa bien-aimée sera particulièrement misérable : « La Malle-poste était retenue pour 6 jours, en sorte que mon ami de Besançon [Charles de Bernard] n'a pu m'y avoir une place ; j'ai donc fait la route sur l'impériale d'une diligence en compagnie de 5 Suisses du canton de Vaud qui m'ont traité corporellement comme un animal qu'on mène au marché et qui ont singulièrement aidé les paquets à me contusionner» (lettre à Madame Hanska, 6 octobre 1833). Balzac livre dans ces lignes sa toute première impression de ses premiers moments passés avec l'objet de sa plus vive passion, à qui il devait plus tard donner son nom. - Photos sur www.Edition-originale.com -

Phone number : 01 56 08 08 85

Honore de Balzac. Onore de Bal'zak, Izbrannye proizvedeniya. Podarochnaya v futl

"In Russian. Short description: Honor? de Balzac, Selected Works. Gift edition in a case, Moscow, 1949. In this single-volume ""Selected Works"" of Balzac, the most significant novels and stories that make up ""La Com?die Humaine"" are presented. The compilers aimed to achieve internal unity among the works included in the single volume. The first two sections of the single volume correspond to ""Studies of Manners."" The first section provides an insight into ""Scenes of Private Life"" and ""Scenes of Parisian Life."" It opens with the novel ""Father Goriot,"" which introduces the reader to the world of Balzac's characters and events most effectively. Following this novel, the stories and tales are arranged chronologically, all of them in some way connected to ""Father Goriot."" Balzac's stories are presented in chronological order, and the chronology of writing coincides with the chronology of events, giving the entire section a narrative completeness. The second section, dedicated to life in the French provinces and villages, features two of Balzac's finest works on this theme: ""Eug?nie Grandet"" and ""The Peasants."" It also includes the tale ""The Illustrious Gaudissart."" The third section, based on the chronological principle of compilation, could have been the first, as ""The Wild Ass's Skin"" and ""The Unknown Masterpiece"" are early works by Balzac. However, Balzac himself assigned these works to the final cycle of ""La Com?die Humaine,"" the ""Philosophical Studies."" Arranging Balzac's novels and stories in this way allows the reader to form an understanding of ""La Com?die Humaine"" as a unified work in which the great French writer ""provides us with the most remarkable realistic history of French society, chronicling manners from 1816 to 1848."" Due to the volume limitations of this edition, it was not possible to include the novel ""Lost Illusions,"" the central work of ""La Com?die Humaine,"" which, in terms of its size, could have constituted a separate volume. Please feel free to contact us for a detailed description of the copies available. SKUMS001822"

BALZAC (Honoré de) - ANICET-BOURGEOIS (Auguste) ; DUMANOIR - Soulié F.- Ponsard - Bayard et Jaime- Delphine de Girardin,Emile de Girardin, Mme - Dumanoir et Mazilier.

Reference : 26345

(1847)

Feuilletons du Constitutionnel dont Balzac : Le Colonel Chabert,EL VERDUGO,La Grenadiere,Le Réquisitionnaire,La Femme de trente ans ,La Recherche de l’absolu suivi du Magasin dramatique du Constitutionne comprennant les pieces :ANICET-BOURGEOIS (Auguste) ; DUMANOIR. Le docteur noir, drame en sept actes.edition originale; Soulié F, la cloiserie des Genets- edition originale;- Ponsard Agnes de Merane tragedie,- Ernest Jaime; Jean-François-Alfred Bayard :Le Réveil du lion, comédie-vaudeville en 2 actes, par MM. Bayard et Jaime ... [Paris, Gymnase dramatique, 2 octobre 1847.].edition originale;- Emile de Girardin, Mme Cléopatre; tragédie en cinq actes, en vers, par Émile de Girardin.:edition originale- Le chevalier d'Essonne : comédie-vaudeville en trois actes -Auteur : Charles Dupeuty; Anicet-Bourgeois, M.; A Doche; Théâtre du vaudeville (Paris, France) 1847- edition originale;- Cléopatre; tragédie en cinq actes, en vers, par Émile de Girardin.[Paris, Théâtre-français, 13 novembre 1847.].- edition originale; -Les cinq sens, ballet-pantomime en trois actes et cinq tableaux de MM. Dumanoir et Mazilier. Musique d'Adolphe Adam. Décorations de MM. Cambon et Thierry.- edition originale;

1847 édition du Constitutionnel Imprimerie Boniface, 1847-1848 Paris,reliure in4 demi basane noire,dos lisse à filets dorés, pagination continue 172+ 240p.,texte encadré à 2 colonnes,timbre royal à quelques pages - rare reunion Le Colonel Chabert (version 3e originale),EL VERDUGO,La Grenadiere,Le Réquisitionnaire,La Femme de trente ans ,La Recherche de l’absolu, suivi du Magasin dramatique du Constitutionne comprennant les pieces :ANICET-BOURGEOIS (Auguste) ; DUMANOIR. Le docteur noir, drame en sept actes.edition originale; Soulié F, la cloiserie des Genets- edition originale;Ponsard Agnes de Merane tragedie,Ernest Jaime; Jean-François-Alfred Bayard :Le Réveil du lion, comédie-vaudeville en 2 actes, par MM. Bayard et Jaime ... [Paris, Gymnase dramatique, 2 octobre 1847.].edition originale;Emile de Girardin, Mme Cléopatre; tragédie en cinq actes, en vers, par Émile de Girardin.:edition originale- Le chevalier d'Essonne : comédie-vaudeville en trois actes -Auteur : Charles Dupeuty; Anicet-Bourgeois, M.; A Doche; Théâtre du vaudeville (Paris, France) 1847- edition originale;- Cléopatre; tragédie en cinq actes, en vers, par Émile de Girardin.[Paris, Théâtre-français, 13 novembre 1847.].- edition originale;Les cinq sens, ballet-pantomime en trois actes et cinq tableaux de MM. Dumanoir et Mazilier. Musique d'Adolphe Adam. Décorations de MM. Cambon et Thierry.- edition originale; bon état,trés rare

Textes parus dans le Constitutionnel et reliés ensemble supplément littéraire du Constitutionnel theatre magasin dramatique 1846/1847Le Colonel Chabert sera publié en feuilleton une nouvelle fois dans le supplément littéraire du Constitutionnel en 1847.BALZAC (Honoré de) supplément littéraire du Constitutionnel Eugenie Grandet -En avril 1847, Le Constitutionnel réimprime le roman en cahiers détachables. Le texte compte plusieurs moments de correction, depuis celles du manuscrit et des premières épreuves en placards pour L'Europe littéraire jusqu'à celles faites par Balzac sur le texte publié par Furne, puis le Furne corrigé. Ces modifications successives n'ont pas été sans compliquer quelques données du roman.edition en partie originale;EL VERDUGO (1829)- Œuvre dédiée par Honoré de Balzac A MARTINEZ DE LA ROSALa Grenadiere est une nouvelle d'Honoré de Balzac parue en 1832 dans la Revue de Paris.Le Réquisitionnaire est une nouvelle d’Honoré de Balzac, parue en 1831dans La Revue de Paris et reprise la même année en volume chez Gosselin, puis en 1832 dans les Contes philosophiques chez le même éditeur. Rééditée chez Werdet en 1835 dans la série des Études philosophiques, puis dans l’édition Furne de La Comédie humaine en 1846, elle paraît de nouveau dans Le Constitutionnel en 1847.La Femme de trente ans est un roman d’Honoré de Balzac écrit entre 1829 et 1842. L’ouvrage est classé dans les Scènes de la vie privée de La Comédie humaine et est dédié au peintre Louis Boulanger.La Recherche de l’absolu est un roman d’Honoré de Balzac, paru d’abord en 1834 dans le tome 3 des Études de mœurs, Scènes de la vie privée, puis, fréquemment remanié par l’auteur, il est publié dans une version raccourcie de 40 pages, en 1839, avec une dédicace à Joséphine Delannoy, bienfaitrice du romancier. Enfin, dans sa troisième version (1845), il est classé dans les Études philosophiques de La Comédie humaine.theatre magasin dramatique du Constitutionnel 1847 :ESCLAVAGE). ANICET-BOURGEOIS (Auguste) ; DUMANOIR ; . ANICET-BOURGEOIS (Auguste) ; DUMANOIR. Le docteur noir, drame en sept actes.edition originale;Dès sa création, ce drame fit courir tout Paris. Le célèbre Frédérick Lemaître y jouait le personnage dun esclave affranchi de lîle Bourbon, Fabien le mulâtre, connu dans lîle sous le nom de docteur noir, victime humiliée par amour pour une jeune héritière. « Le premier des blancs qui donnerait sa fille à un homme de couleur, celui-là aurait posé les fondements d'une alliance entre les deux races, celui-là aurait bien mérité de la patrie, celui-là serait un grand citoyen ! » (Acte III, scène 7).Soulié F, la cloiserie des genets- edition originale;Ponsard Agnes de Merane tragedie En 1846, son second ouvrage Agnès de Méranie, que l'on prétendit supérieur à Lucrèce, n'obtint pourtant pas le même succès- edition originale;Le Réveil du lion, comédie-vaudeville en 2 actes, par MM. Bayard et Jaime ... [Paris, Gymnase dramatique, 2 octobre 1847.].edition originale;Auteur : Ernest Jaime; Jean-François-Alfred BayardÉditeur: (Paris) : Impr. de Dondey-Dupré, (date de publication non identifiée)Le chevalier d'Essonne : comédie-vaudeville en trois actesAuteur : Charles Dupeuty; Anicet-Bourgeois, M.; A Doche; Théâtre du vaudeville (Paris, France) 1847- edition originale;Cléopatre; tragédie en cinq actes, en vers, par Émile de Girardin.[Paris, Théâtre-français, 13 novembre 1847.].- edition originale;Auteur : Delphine de GirardinAuteur : Emile de Girardin, Mme Cléopatre; tragédie en cinq actes, en vers, par Émile de Girardin.Les cinq sens, ballet-pantomime en trois actes et cinq tableaux de MM. Dumanoir et Mazilier. Musique d'Adolphe Adam. Décorations de MM. Cambon et Thierry.- edition originale;Auteur : Dumanoir, M.; N Mazillier; Adolphe Adam Représenté pour la première fois, à Paris, sur le théâtre de l'Académie royale de Musique, le 14 février 1848.Auteur : Dumanoir; N Mazillier; Adolphe Adam; Académie nationale de musique et de danse (France).Éditeur: [S.l.] : [s.n.], [s.d.] Extrait du Magasin dramatique du constitutionnel.Paginé 233-240.Description: [8] p. ; 4°Éditeur: [Paris?] [1848?]Auteur : Emile de Girardin, Mme Remise de 20% pour toutes commandes égales ou supérieures à 100 €

Les Entretiens de feu Monsieur de Balzac. [Suivi de :] II - Aristippe, ou de la cour. Recueil de deux textes de Guez de Balzac

Rare réunion de deux textes recherchés de Guez de Balzac, dont son chef-d’œuvre Aristippe, reliés en vélin de l’époque à recouvrement. I -Paris, Augustin Courbé, 1657.II - Paris, Augustin Courbé, 1658. Soit 2 titres reliés en 1 volume in-12 de: I/ (49) ff. y compris le frontispice, le titre, l’épitre, la table, et le faux-titre, pp. 3 à 387, (1) p.bl. et (10) ff.; II/ (6) ff., pp. 3 à 278, (14) ff., (3) ff.bl. Plein vélin de l’époque à recouvrement, dos lisse avec le titre manuscrit. Reliure de l’époque. 132 x 75 mm.

I/ Première édition au format in-12, publiée l’année de l’originale in-4, plus rare et étonnamment plus chère que cette dernière (voir les enchères citées par Tchemerzine). Tchemerzine, I, 371; Brunet, I, 632. Les Entretiens sont un ensemble de petits essais sur divers sujets de littérature et d'histoire présentés sur le ton de la conversation et adressés à des seigneurs et hommes de lettres du temps, parmi lesquels Conrart, le marquis de Montausier (à qui d'ailleurs l'ensemble est dédié), Sarasin, Racan, Chapelain, Girard, … «Jean Louis Guez de Balzac (1595-1654) commença d’écrire d’Italie ses ‘Lettres’ qui devaient un jour lui assurer la gloire. D’emblée, il s’acquit l’admiration de la haute société française. Lorsqu’il revint à Paris en 1622, il se vit déjà célèbre. L’un après l’autre, tous les grands personnages se mirent à le rechercher; Richelieu lui-même fit tout ce qu’il put pour s’en faire bien voir, tant il tenait à s’attacher un esprit aussi remarquable. En 1634, il fut élu parmi les membres de l’Académie […] Partout sa phrase est construite à la perfection. En somme, Guez de Balzac a rendu à la prose le même service que Malherbe à la poésie. Il a préparé l’éclosion de la prose classique.» (Dictionnaire des Auteurs, I, 208). Cette édition posthume, publiée par Guillaume Girard, est ornée d'un beau frontispice, d’une vignette gravée sur le titre, ainsi que d'un bandeau et d'une lettrine au premier feuillet de l'épître dédicatoire au marquis de Montausier. C'est la seule édition, avec l’originale in-4, qui comporte 41 entretiens, le 40ème ayant été supprimé dans les éditions ultérieures. Cette première édition in-12 a de tout temps été la plus recherchée. Ainsi, il est intéressant de remarquer que Tchemerzine cite deux exemplaires de cette première édition in-12, reliés en veau et en vélin, qui furent vendus 125 fr. et 120 fr. avant 1918, alors que les deux exemplaires équivalents de la première édition in-4 étaient vendus 20 fr. et 10 fr. seulement à la même époque, soit 6 fois moins cher. II/ Première édition au format in-12 d’’Aristippe’, publiée l’année de l’originale in-4, plus rare et plus recherchée que cette dernière. Tchemerzine, I, 375; Brunet, I, 632. «Cet ouvrage est dédié à la reine Christine de Suède. Si, dans ‘Le Prince’, Balzac fait l’apologie de Louis XIII et de Richelieu, dans cet ouvrage, qui peut être considéré comme le chef-d’œuvre de l’auteur, Guez de Balzac étudie les mœurs de la cour et cherche les moyens de concilier le devoir avec la politique. Sainte-Beuve (‘Port-Royal’) loue Balzac d’avoir, le premier, donné à la prose française ‘les nombres’ et d’avoir possédé ‘cette sage économie du discours qui permet d’en continuer toujours la magnificence’. Ces remarques sont vraies pour les ‘Lettres’, mais lorsqu’on parle d’’Aristippe’, on doit ajouter que son style est soutenu, grave et élevé.» (Dictionnaire des Œuvres, I, 247). Bel exemplaire d’une grande pureté de ce recueil contenant deux textes recherchés de Guez de Balzac, conservé dans son vélin à recouvrement de l’époque. Aucune de ces deux éditions originales in-12 n’est passée sur le marché public depuis le début des relevés.

Aristippe, ou de la Cour, par Monsieur de Balzac.

Paris, Augustin Courbé, 1658 Petit in-4 de (3) ff., 244 pp., (10) de tables et privilège, vélin ivoire, titre manuscrit à l'encre brune au dos, tranches nues (reliure de l'époque).

"Édition originale du ""Grand Œuvre"" de Balzac. Frontispice gravé par Grégoire Huret (1606-1670) : Minerve dans un habit fleurdelysé, tenant d'une main une lance et un rameau d'olivier, appuyée sur un écu aux armes de Suède, le pied sur la tête de la Gorgone. Vignette de titre gravée. Paru quatre ans après la mort de Balzac, Aristippe représente le travail de toute une vie, tant sur le plan formel, dans la maîtrise de la langue, que du fond, avec les idées politiques et la philosophie du pouvoir développée. Le succès de cet ouvrage contribua à la gloire posthume de l'auteur. ""Son Aristippe est sans doute ce qu'il a fait de plus beau"" (Chapelain à N. Heinsius, 1657). En 1631, la publication du Prince, bien peu conforme aux attentes de son puissant commanditaire, Richelieu, avait entraîné avec le cardinal ministre, une rupture que la réédition, fort peu corrigée, de 1634 ne chercha pas véritablement à réparer. C'est donc avec tout son esprit d'indépendance que Balzac entreprend cette réflexion - sur un mode augustinien - sur les mœurs de la Cour, cherchant le moyen de concilier devoir et politique, et n'hésitant pas à dénoncer les vices des Grands avec la plus grande liberté. Devant l'opposition du ""tyran"" Richelieu, Balzac conserve ce projet dans ses portefeuilles jusqu'en 1644. Prétendant à nouveau jouer un rôle politique après la mort de ""l'homme rouge"", Balzac envisage de dédier son ouvrage, sous le titre de Cleophon sive de la Cour, à Mazarin. Las, il est également tenu à l'écart par le nouveau pouvoir, suspect entre autres de trop de sympathie à l'égard des princes ; Balzac se propose alors d'adresser sa dédicace à Auguste. En 1651, il remet son ouvrage en chantier, et dans une lettre semble songer à une dédicace à la Reine Christine de Suède, ce que retiendront ses exécuteurs testamentaires. ""Je le dis sans exagérer la chose, et il est très vrai néanmoins, que mon Aristippe est mon bien-aimé, qu'il est les délices de mes yeux et la consolation de ma vieillesse. Je l'ai fait et refait une douzaine de fois ; j'ai employé à le faire toute ma science, toute mon expérience, tout mon esprit, tout celui des autres. Voilà de grandes paroles ; mais après de si grandes paroles, après tant de veilles et tant de travail, je serais bien attrapé si le monde faisait peu de cas de ces veilles et de ce travail."" (Balzac à Valentin Conrart, 11 déc. 1652). Bel exemplaire en vélin de l'époque. De la bibliothèque de Messire Bernard de Noblet chevalier comte de Chenelette avec ex-libris. Petite galerie de vers au coin supérieur extérieur très éloignée du texte. Tchemerzine, I, p. 374. - Beugnot, n° 126. - Jean Jehasse, Guez de Balzac et le Génie romain 1597-1654, Université de Saint-Étienne, 1977. - IFF Graveurs du XVIIe siècle, t. V, p. 383, n° 406."

(CNE)

Phone number : + 33 (0)1 42 89 51 59

Oeuvres complètes - La Comédie Humaine.

Paris, Furne, J.-J. Dubochet et Cie, J. Hetzel et Paulin (puis Houssiaux), 1842-1855. 20 vol. in-8°, demi-maroquin havane avec coins, dos lisses ornés de filets dorés, têtes dorées. Reliure moderne dans le goût du XIXe s., dos légèrement insolés. Bon exemplaire. 151 figures (sur 154) de Daumier, Nanteuil, Monnier, Tonny Johannot etc. gravées sur bois sur papier teinté, y compris le portrait de Balzac (en tête du tome I) et le frontispice général de la Comédie humaine édité par Houssiaux en 1855 (placé ici au tome XX). Il manque 3 figures au tome III. Petit accident à la page de titre du tome I (le dernier caractère de la date est illisible).

Edition originale de la Comédie Humaine. C'est vers 1840 que Balzac aurait eu l'idée d'architecturer son oeuvre romanesque sous le titre de Comédie humaine, englobant les romans déjà écrits auxquels devaient s'adjoindre de nombreux autres, et prévoyant de concevoir une sorte d'histoire naturelle de la société humaine. Pour cette entreprise, Balzac revit toutes ses anciennes oeuvres et les corrigea afin qu'elles rentrent dans cet ensemble monumental. C'est ainsi que cette première édition de le Comédie humaine comporte non seulement des versions corrigées des oeuvres antérieures mais aussi de nouveaux romans ou parties de romans. Cette édition comptait 17 volumes imprimés de 1842 à 1848. Le stock restant fut racheté par Houssiaux en 1853 qui ajouta trois volumes supplémentaires en 1855, puis la réimprima complètement. Cette édition est composée de la manière suivante : - Scènes de la vie privée (tomes I à IV) : Contiennent en édition originale le célèbre avant-propos de Balzac qui explique l'architecture et les objectifs de la Comédie humaine, Albert Savarus et Autre étude de femme. (tome I : 1842, II. : 1842; III. : 1842, IV.: 1845). - Scènes de la vie de province (tomes V à VIII). : qui contiennent l'édition originale de la dernière partie des Illusions perdues (tome V. : 1843, VI. : 1843, VII. : 1844, VIII. : 1843). - Scènes de la vie parisienne (tomes IX à XII) : qui contiennent les éditions originales de la troisième partie de Splendeurs et Misères des Courtisanes, Esquisse d'homme d'affaires, Gaudissart II, Les Comédiens sans le savoir (tome IX. : 1843, X. : 1844, XI. : 1844). - Scènes de la vie politique (tome XII. : 1846) : dont les éditions originales de Un épisode sous la terreur, Envers de l'histoire contemporaine et Z. Marcas. - Scènes de la vie militaire (tome XIII. : 1845). - Scènes de la vie de campagne (tome XIII). - Etudes philosophiques (tomes XIV (1845) - XV (1845)). - Etudes analytiques (tome XVI. : 1846). Le tome XVII (1849) comprend la suite des Scènes de la Vie parisienne : Les Parents pauvres, La Cousine Bette, Le Cousin Pons. - Tome XVIII (1855) : Splendeurs et misères (4ème partie), La dernière incarnation de Vautrin etc. - Tome XIX (1855) : Théâtre de Balzac. - Tome XX (1855) : Les Contes drôlatiques. Première édition illustrée. Cette édition constitue également la première édition illustrée des oeuvres de Balzac. "L'illustration de cet ouvrage, comme le souligne Carteret, entièrement gravée sur bois, est remarquable, ce sont des sujets hors texte avec légendes, dessinés par les plus grands artistes du temps". Tous les volumes sont "à la bonne date" (sauf le tome XVII daté ici de 1849 au lieu de 1848), et dans la même collation que l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale décrit par Vicaire. Dans notre exemplaire, le tome XX (1855) est du premier tirage décrit par Brivois (p. 24) et comporte la notice de XVI pages de George Sand sur Balzac. "Autant de raisons pour insister sur l'intérêt de cette édition, l'une des plus importantes de la littérature française. Ayant eu une existence agitée, confuse, plusieurs fois rééditée à un grand nombre d'exemplaires, elle est fort rare sous sa première forme, et, sous cette première forme",(Clouzot, Guide du Bibliophile français, p. 27). Très bon exemplaire d'un ouvrage rare et recherché, avec toutes les remarques (texte et gravures) de premier tirage. Vicaire I, 239-245; Carteret I, 79 et III, 56; Brivois, 17; Clouzot, 27; Béres, expo Balzac (1949), n°293; Pierrot, Expo BN (1950), n°576; En français dans le texte, 252.

Phone number : 02 47 97 01 40

LES CAHIERS BALZACIENS. Publiés par Marcel Bouteron.

Paris, Lapina, 1923 - 1928, 12x21. Broché, sous deux coffrets cartonnés. 1. Correspondance inédite de Honoré de Balzac avec le Lieutenant-Colonel L.-N. Périolas (1832-1845). Ornée de deux portraits et de deux fac-similés; 2. Les fantaisies de la Gina par Honoré de Balzac. Nouvelle inédite. Ornee de deux portraits et de sept fac-similés; 3. Lettres de femmes adressées a Honoré de Balzac. Premiere serie (1832-1836). Ornée d'un portrait et de trois fac-similés; 4. Les cent contes drolatiques. Mis en lumière par le sieur de Balzac. Quatriesme dixain. Fragments inédits. Ornés de quatre fac-similés; 5. Lettres de femmes adressées a Honoré de Balzac. Deuxième série (1837-1840). Ornée d'un portrait et de six fac-similés; 6. Correspondance inédite de Honoré de Balzac avec la Duchesse de Castries (1831-1848). Ornée d'un portrait et de cinq illustrations; 7. Lettre sur Kiew par Honoré de Balzac. Fragment inédit. Ornée de quatre illustrations et de trois fac-similés; 8. Correspondance inédite de Honoré de Balzac avec le docteur Nacquart. Quelques légers défauts (envoi de photos suur demande) décoloration uniforme des dos, sinon intérieurs très propre. ENVOI à la plume de Marcel Bouteron, sur une carte de visite collée sur la page de garde du premier volume.

Les Cent Contes drolatiques